记忆里的父亲

我小的时候,看电影或者看戏,一个角色出现,总要问爸爸,这是好人还是坏人。爸爸或者说是好人,或者说是坏人,因为剧情已经把那个角色定下,值得同情的应该是好人,遭人厌恶的自然是坏人。

有人说,人生也是一场戏,每一个人都在戏中扮演不同的角色。谁能一言以蔽之,说他就是好人,或者他就是坏人呢?人生的戏比起舞台上的戏,要漫长、复杂、离奇,因此也更丰富,更精彩,更耐人寻味。我们是无法说谁个好,谁个坏,但总可以说,这个角色他演得成功,那个角色是失败的。比如说父亲,这个最为直接、单纯的角色,并不是每个担当父亲角色的人都能成功的。在舞台上的戏,角色成功与否是观众说了算。而人生舞台上父亲的角色应该谁说了算呢?

父亲的角色怎样才算成功,是见仁见智的事。我想至少有两条是基本的,首先他应该爱他的孩子;其次他应该知道怎么样爱孩子。没有父亲不爱自己的孩子,如果有问题,一定出在怎么样爱孩子上。父母亲对子女常说这样一句话,“等你们长大了,就能理解我们所做的都是为你们好”。如果曾经的孩子,长大之后,或者自己成了父亲之后,才能理解父亲,那只能说是理性的成功,而非真正情感的成功;不管什么时候,从小到大,哪怕到了晚年,如果有人再回忆起自己父亲,有的只是快乐体验和幸福回忆,是不是更好呢?有时候我们以为爱孩子就可以主宰他,占有他,操纵他,包办他的一切。

说了那么多,无非是想说自己对父亲的人生体验。每想到父亲,我心中就永远保留着快乐体验和幸福的回忆,无须理解,我知道他是为我们好。

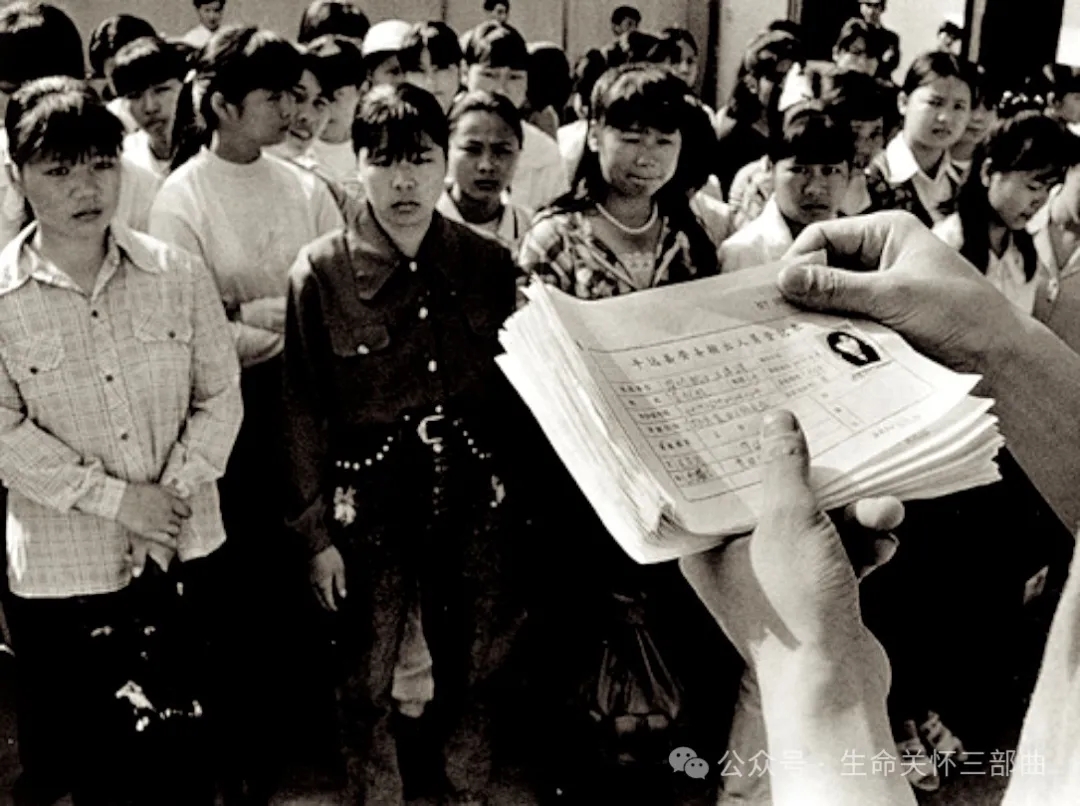

图文无关(来源:网络)

在我们很小的时候,就听他讲他的父亲——我们的祖父的故事。他是一位严厉的父亲。父亲说,祖父经常要检查他的学业,定期叫他来背书,书桌前放有一把戒尺,上面有四个大字“触目惊心”,背不出来,不仅触目惊心,更有皮肉之苦。书背得出,祖父也是板着面孔,丢下几块饼干,以示奖赏,他是从来不当面夸奖人的。所以父亲对祖父的印象是严肃、严格和严厉。不过他也常深情地对我们说:你们多么幸福,我在十几岁的时候,父亲就不在了。听得出父亲对“三严”的祖父,洋溢着敬佩和眷恋的感情,但似乎还有某种遗憾在心底埋藏着。

搜索我的记忆,几乎没有父亲板着面孔训斥我们、甚至挥手打过来的情景。自小学到中学,母亲对我们比他严厉,她时时督促我的学习,管教我的品行。有时候,因为顽皮,会挨打,母亲的巴掌打在屁股上,不痛不痒,对于我这个淘气又皮实的孩子,不过是家常便饭。父亲似乎很少检查我们的作业,他很少有时间,反而总是鼓励我们玩儿。

自小我们就从他那里学会用家乡南浔方言讲的一个故事。“有一个咛(人)狠得死,咕隆咚一举(拳)头,挡(打)出一只洞;一个咛(人)跑来看看,咯啥稀奇(这有啥稀奇),咕隆咚一举(拳)头,挡(打)出一口井;还有一个咛(人),跑来看看,咯啥稀奇,咕隆咚一举(拳)头,翻天覆地,悬空不着脚(双脚悬空着不了地)。”一直到我们成年之后,有时我们还会一起脱口而出,他童心未泯,也使我们不断受他的感染。

记得我刚到北京时,只有3岁,家住在长安街南池子路口的一条叫银丝沟的胡同里。那时,我第一次看到有一个“鼻子”的公共汽车,有拖着“辫子”的有轨电车,幼小的心灵一下被它们迷住。于是,父亲常常会抱着我,从南池子向东,或向西,搭上一两站车,然后再沿街走回家。有轨电车司机,操纵着控制台上的一个手柄,用脚叮咚、叮咚地踩出有节奏的锣鼓点,那情景,那声音,至今都如此清晰地留在我的脑海里。

父亲一直是很忙的,印象中他总出差在外,很长时间不能回家。有时在家待不多久,又要匆匆起程。但是,只要他在家,星期天一定会带我们去公园。北海公园是我们去得最多的地方,父亲常常带着我和弟弟,租一条游船,划到湖心,停下桨,任船漂荡,然后他拿出一本英文书,边读边讲书中的故事。

图文无关(来源:网络)

北海白石桥边,有一个书报亭,有各种各样的小人书,划完船,我们总会到那儿去,他为我们买上几本。或者就在临湖一个喝茶的地方,喝茶,吃小点心,那黄灿灿的栗子面小窝头,红通通的夹着豆沙的山楂糕,成为我们心中永远的念想。

我们对颐和园也特别熟悉,从我们西四的家门口,31路公共汽车的起点站,可以一直坐到终点颐和园。穿过长长的十七孔桥,有一座龙王庙,那里曾经是个招待所,父亲曾带我们小哥俩周末小住。每当游人散去,静园之后,昆明湖水在夕阳下泛着波光,岸边柳枝在晚风蝉鸣中曼妙起舞,我们陪在父亲的左右散步。有时我们会从船码头解下一条游船,轻轻地荡着桨,偌大湖面,唯有一叶扁舟,那独有的恬静至今令我心驰神往。

我们喜欢运动,父亲也总是鼓励我们。上初中的时候,家住在西四羊市大街的一所大宅院中,它有一座后花园,有假山、石径、花坛,树影婆娑,芳草萋萋。一块篮球场大小的空地,被我们几个小伙伴用石灰水划出一个足球场,然后像模像样地踢起来,那足球就是父亲买的。有一回,球被踢上一棵大树,要爬得很高才能够得着,父亲看到,怕我们出危险,就说,不要了,再买一个给你们。他真的很快就买了一个,我们当然不会放弃树上那个,冒险把它弄下来,于是就有了两个足球。

父亲有时候也会像小孩子一样,与我们疯闹一下。乘我和弟弟不注意,他会突然将我们扔或推到床上,男孩子们巴不得有这样一番热闹,自然不顾什么长幼尊卑,只管扑过去,与他推搡扭作一团。家里有一个大衣柜,高近两米,有时我和弟弟会爬到顶上,撑起一把雨伞,往下跳,父亲看到,从不呵斥我们,反而对我们的“创意”多有赞赏。

图文无关(来源:网络)

父亲对我们的影响是潜移默化的,他没有任何的说教,用一言一行,给我们做出一个示范,他会在不经意中为我们创造出一种气氛,小时候我们并没有意识到,但长大之后,回想这一切,才有所领悟。

我记得上小学时家中请了一位保姆,院子里有位好嚼舌头的主儿,说我家保姆的坏话,我听说后,不知哪儿来的勇气,拉住那人理论,颇有仗义执言的架势,引来不少围观。父亲正好走过,问明情况后,问那人,你说过这话吗?那人答:没有。父亲说,你看,他当着大家的面说没有,那就是没有嘛。我当时并不服气,到上了中学,慢慢也懂得了其中的道理。

父亲有许多文化界的朋友,他也常带我们去做客,从不会把我们看作是累赘,有时候我们还会自己去,不用父亲陪着。

儿时,我和弟弟是音乐家马思聪家的常客,我们叫他“马家伯伯”,马家在白塔寺附近的马勺胡同里,那是一座小四合院。胡同狭窄得只容一辆汽车通过,穿过胡同,豁然开阔,也只有他家那一扇朱红的小门脸儿。马家小儿子马如龙与我同年,我们玩得很投缘,那时的马如龙已拉得一手好琴,在一张报纸上,我曾见到马家父子在广州羊城音乐会上同台演出的照片。有时我们玩意正浓,听到姐姐马碧雪喊:如龙,练琴。马如龙要不假装没听见,要不躲在钢琴下,直到姐姐站在眼前,才悻悻离开,乖乖地去练琴。

父亲喜欢音乐,家中曾经买有许多密纹唱片,我记得父亲带回来的第一张唱片就是俄罗斯作曲家柴可夫斯基的“天鹅湖”,父亲拉我们和他一起听,不久听出味道,就罢不了手。父亲还常带我去听音乐会,20世纪60年代初,苏联著名小提琴家奥依斯特拉赫来京访问演出,在天桥剧场,我记得特别清楚,有一曲拉到正酣处,琴弦突然被拉断,父亲当时嘘了一声,惊奇地摇了摇头,仿佛说,能把琴弦拉断是什么功力啊!

这样的事还有很多,说起来总有点意犹未尽。我一边写,眼前一边浮现那时的情景,儿时的感觉一次次冲击我的心,永远温馨、美好。

图文无关(来源:网络)

“望子成龙”,这可能是父母对孩子们最朴实的期望,我们的父母对我们的未来,也和所有父母一样,有他们的梦想。但是父亲从不把自己的意志强加给我们,只要我们喜欢,他会倾注全力,为我们创造条件,一旦我们做出了另外的选择,他们也绝不会强迫我们去做他们希望而我们不喜欢的事儿。

姐姐取名律,因为父亲酷爱音乐,所以希望她长大能通音律。但大姐生在战火延绵的年代,日本侵华战争中,姐姐跟着父母四处逃难,曾经辗转上海、香港、重庆,还常常要躲避空袭,根本没有安定学习的机会。新中国成立之初,一家人搬到北京,父亲让她进入当时的华北中学,那是一所供给制的学校,有许多干部子弟就读。姐姐大学选学理工专业,大四时,因为学校需要政治教师,就让她转学哲学,这种变动,父亲给予极大的支持,专门送她一批马恩列斯和毛泽东的著作。后来,父亲经常与姐姐探讨哲学上的许多问题,她的论文也常常会拿来听父亲的意见。

弟弟小时候喜欢画画。我记得他很小的时候,曾经画过一幅漫画,画中一家人在演奏不同的乐器,父亲拿着一个指挥棒在指挥,人物各自不同,画得惟妙惟肖。

图文无关(来源:网络)

记得弟弟上小学的时候,我们家已搬到武汉的文联大院。一天,弟弟在文联院子里,随便用一支粉笔在地上画,正好湖北美协的老画家张肇铭先生路过看到,觉得弟弟很有灵气,问他愿不愿意学画,从那一刻起,开启了弟弟与美术的缘契。父亲对美术十分喜爱,对绘画也颇有见地,他当然支持弟弟学画,不惜重金。我记得父亲为弟弟买了《芥子园画谱》,还有“八大山人”的画册,让弟弟临摹。还买了许多纸笔墨砚。

有一次,弟弟画了一幅水墨山水,父亲把它拿给傅抱石先生,请他指点。傅先生在画纸顶部,密密麻麻地写了许多话,我记得开头的一句,“这个小朋友画得很不错”。然后提出了许多要注意练习的技法。

父亲专门借了一间房间,让弟弟在里面安心练习。在父亲和一些画家朋友的指点下,弟弟临摹了许多名画,我记得有顾恺之的《洛神赋》,黄公望的《富春山居图》等,这都是为了锻炼他的用笔功力。文革打断了弟弟的绘画学习,他插队务过农,又招工去干过体力活。1974年我们到干校看望父母,我看弟弟在自学油画,做了许多素描、写生的功课,我们都是他的模特儿,随叫随到。后来,他一直在湖北美术家协会工作,搞行政,同时也搞创作。

妹妹1958年在北京出生,取名音,可见父母对音乐的执着。她四岁开始学习钢琴,师从武汉歌舞剧院的钢琴家汪培华。妹妹有音乐天赋,进步很快,能熟练弹奏一些小的练习曲。然而,好景不长,1966年文革开始,父亲受到批斗,妹妹不得不中断学习。之后,妹妹随父母一同去了湖北沙洋五七干校,住茅草棚,和父亲一起放牛,和母亲一起下田。直到1976年,父亲重新开始工作。随着国家秩序的恢复,家庭生活日渐安定,父亲又开始为妹妹学琴做准备,为她买了一架旧琴,为她找好的老师。1979年恢复高考,妹妹考上了武汉音乐学院,四年毕业后留校任教。1994年,还是在父亲的支持下,妹妹徐音远赴法国深造。多年来,妹妹一直坚守自己的音乐梦,生活再艰难,也从未放弃。现在妹妹已经在巴黎一所肖邦音乐中心执教,教出不少获奖学生。

图文无关(来源:网络)

说说自己,我是老二,家中的长子。最初,姐姐没能圆父亲的音乐梦,他曾想让我去学,专门为我买过一把小提琴,请马家爸爸做老师,马家爸爸把我交给了马如龙,但不多久,我不喜欢了,吃不了那苦。有一次,父亲要我对着镜子练琴,看到我眼泪汪汪的一脸苦相,知道孺子不可教,只好作罢,不再逼我。

后来他又希望我能够学文,接他的班。他的确为我花了很多的心思,指点我读书,修改我的作文,给我讲他采访的各种人和事。有作家朋友来家谈创作,有时他也会拉我坐在旁边听。

记得1965年我考大学之前,他为我出过不少作文练习的题目,其中有一个是“给南越解放战士的一封信”,而恰好高考考题就是这类题目。但是最终我报考了体育。我自幼喜好体育,高中时体育成绩也不错。班主任建议我报考体育,因为体育提前录取,考不上,不影响文科录取。当时父亲出差在外,没有经过他的同意,我自作主张,结果考上北京体育学院。父亲虽然有点遗憾,但还是支持我去了北京。

图文无关(来源:网络)

到体院后,我被分配到以培养师资为目标的体育系,心中不悦,因为我想当运动员、教练员。父亲知道后,给我写了一封信,我清楚记得的一句话,“你的血管里流动着你祖父的血,你祖父就是搞体育教育出身”。父亲就是这样,他没有指责我,反而鼓励我朝着自己选择的目标走下去。

一直到晚年,父亲仍想让我弃武从文。1992年,我陪他一起到深圳,采访当时赛格计算机公司的小型机,后来他发表了《攻主战场者谓主力军》一文。最初,父亲要我根据采访记录先起草了一个稿子,然后他指导、修改、完成,他当时说文章要冠我俩的名字。他说写东西没有什么难的,就这样,慢慢就能上手。我一直认为,写作不是遣字造句的游戏,不是矫揉造作的卖弄,不仅要有创作的真正热情,有抑恶扬善的责任,更需要一种从骨子里迸发出来的激情和与生俱来的天赋,就好像练体育的人,有些运动天分是内在天成,后天无法练就的。我自知自己不是做“文章千古事”的料儿,或者说,到这把年纪,再进人一个新的领域,我没有这样的自信。听我这样说,他也再不提了。

现代人在谈到两代人之间的关系时,喜欢使用“代沟”这个词,什么是代沟?两代人的心灵无法真正地沟通,甚至互为敌意,这在现代人的生活中真是不少见。但父亲与我们孩子们之间,很难想象有这样一条所谓的“代沟”。为什么呢?父母对我们只有爱,没有索取。父亲不时表现出的童心童趣,自然地融化在孩子们的心灵里。所以,我觉得理解这种爱都显得不够直接,只有爱的感受是直接的。也许还有一个原因,那就是我们这两代人都不同程度地、但又是共同地经历了国家和民族的动荡与苦难。一家人在动荡中相互依靠,在苦难中相互搀扶,两代人的心灵超越了年龄的界限,凝聚在一起,有着共同的爱、信任和希望。

我曾听父亲讲过,1941年底日本进攻香港,飞机轰炸,炮火连天,母亲吓得不行,而只有3岁的姐姐,反而安慰她,说“妈妈,不要害怕”。

文革十年,我们每一个人都有不同的经历,有些是刻骨铭心的,但是父亲在动荡和苦难中表现出的正直、容忍、无畏和乐观,也对我们孩子产生巨大的影响。我虽然也参加了造反派,但心中始终信任父亲,我相信他是一个好人。文革期间,父亲被打成“资产阶级反动权威”,成为批斗对象,那时姐姐在唐山,我在北京,只有弟弟和妹妹在父母身边。

图文无关(来源:网络)

听妹妹说,运动初期,父亲在文联大院被造反派揪斗,有一次被戴上高帽子,在文联大门口示众,当时只有8岁的妹妹也在场。当父亲的目光与她相交时,她看到父亲的嘴角微微上扬,对她露出一丝的笑意,父亲是害怕她受到惊吓。

有一阵子,武汉两派造反势力打派仗,武斗形势危急,各方都在准备柳条帽、钢钎、长矛,一场生死决战正在酝酿。弟弟当时站在一派的立场上。一天,父亲在他的枕头下,发现一张“誓死捍卫”的决心书,怕他要去参加武斗,于是,立刻给他买了机票,让他去杭州舅舅和上海表哥那边旅行,避免了他的一次冒险。

记得1966年夏天,有一天,我在学校接到妈妈的电报,说父亲被造反派带走,不让回家,她担心,怕有不测,要我回家一趟。我回到武汉家中,听说父亲被关在武汉话剧院。一天下午,我跑去找他,由于不知道关在哪儿,只能四处寻觅。不经意间,在一个院落走廊的拐角处,迎面撞上父亲,他出来打开水。他把我带到他的房间。因为那天下午,造反派都去开大会,没有人看管,院落很清静。他告诉我,造反派用手枪柄打了他的脸,打掉了一颗牙,但他不告诉我细节,只说“不要告诉妈妈”。

后来有人告诉我,那次父亲挨打是在湖北剧场召开的批斗大会上,有造反派问他,你是不是反对毛主席,反对社会主义。他大声回答,我没有反对毛主席,没有反对社会主义。造反派很恼火,让他低头,他不理睬,几个人上来,强按他的头往下压,他梗着脖子,不肯屈服,最后,竟在台上与他们扭打起来,自然吃到苦头。

此后不久,因为江青在批判作家方纪的文章《采访者》时,提到父亲的名字,说:“徐迟这个人很坏。”于是,由武汉戏校的造反派发难,把父亲带走,不知去向。武汉戏校早因把批判对象活活打死的事而闻名武汉三镇。接到母亲的电报,我赶紧回来。有一天,母亲因为精神受刺激,含着泪不停在街上来回走着,嘴中喃喃地说:“他不是反革命,他不反对毛主席。”现在想来都令我心碎,我把她劝回家,答应她一定打听消息回来。

图文无关(来源:网络)

第二天,我到了当时分管运动的武汉警备区司令部,找到一位主管文艺界的解放军官员,是个女的,高高的个子,她接待了我。我说明自己是徐迟的儿子,她顺手从抽屉里拿出一幅名为“文艺界群丑图”的宣传画,然后指着其中一个坐在一架飞机上、挥着手到处旅行的人,问,是不是他。我一看,的确画得有几分像,旁边写着父亲的名字。我对那位官员说,革命群众批判他,我们不反对,但请你们出面,做做造反派的工作,务必确保父亲的人身安全。不久,有人来家,带来父亲亲笔写的一张条子,索要一些日常用品。看到熟悉的字迹,母亲才放下心来。

1970年,父母离开武汉,全家搬往在湖北沙洋的五七干校,那里本来是一个劳改农场。刚去时,生活非常艰苦,住的是用芦苇、麦秸和泥巴和在一起搭成的茅草棚,弟弟曾画过两幅小画,寄给在北京的我,一幅是那茅草棚,另一幅是父亲手执长长的鞭子在放牛。

1972年春节,我从囹圄中脱身,带着没有过门的媳妇回到沙洋农场五七干校的家中。我已经有三四年没有见父母的面了,再次团聚,一切苦难都被抛到云天之外,有的只是兴奋、快乐。那间大概十来个平方的草棚,我们用塑料布隔成两间,一边是我和父亲睡在一张床上,另一边,我们称那是女生宿舍,睡着母亲、妹妹和我的未婚妻。下雨天,草棚漏雨,我们用塑料布撑在屋顶下、床顶上,其他地方摆上各种盆、桶等容器接水,晚上伴着叮咚、叮咚的音响人眠。有时,塑料布上积了水,形成了一个个凹陷,父亲常常带着我们,一人一支竹竿,众人合力,顶起塑料布,将积水朝着一个方向疏导,将支流汇入主流,然后飞流直下,流到地上的一个脸盆里。其间,笑声和欢呼不断。

在干校时,我们把妈妈称作“三军司令”,因为她养了鸡鸭,收留了一只猫和一条狗,还养了一只八哥鸟。有一天,八哥破笼而出,飞到树枝上,大家都一个劲儿呼唤它,希望它回到笼子里去,它无动于衷。爸爸见了,打趣地叫道:“回来呀,不要去做自由的人,回到牢笼里来吧!”大家大笑不已。

父亲那时,除了要参加劳动,还坚持读马列著作,他给我的信中也总是鼓励我们学习。他曾经说自己“文崇马克思,诗崇毛泽东”,在他后来发表的《哥德巴赫猜想》一文中,许多句子采用了马克思的文风。父亲在困难生活中,在动荡的岁月里,总是抱着一种坚定的信念和乐观的态度,这给我们子女们极大的精神鼓励,使我们在磨难面前,也能勇敢、积极和乐观地面对。

图文无关(来源:网络)

回忆这些情景,仿佛又与父亲生活了一回,我并不想评价所谓的代沟,也不知道人们应该怎样解决代沟的问题,我只是想留给自己一点安慰,寄托对他的思念。我庆幸自己有一个爱我们、在生活道路上指引我们,而不会产生所谓的代沟的这样一位父亲。

爸爸,妈妈,我们想念你们!

本文选自《记忆深处的文联大院》,宋致新主编,团结出版社,2021年5月。

来源:@私人史

排版:胡 娟

审核:刘曙甲