我的父亲梅汝璘 28中语文教师

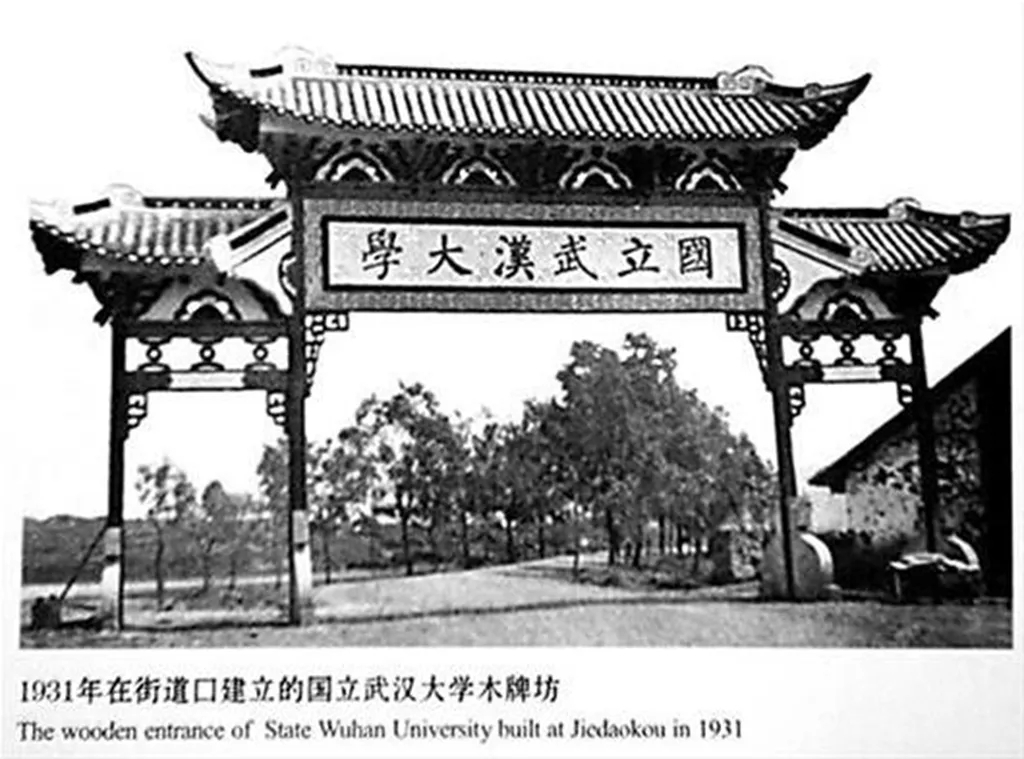

父亲1938年毕业于武汉大学政治经济系。曾任国立二中(四川合川)历史教员,保山农民银行主任。1950年由昆明回到武汉后,先后在二中,二十八中教语文。

父亲喜爱文学,尤其是古文,唐诗宋词,各种笔记小说,小时候常见他夜读很深,有时候还用一种悠扬跌宕的腔调吟诵。我读小学三年级的时候,父亲就给我讲解开明课本上的《爱莲说》等课文。

父亲健谈幽默,喜交朋友。举凡古今中外、天文地理、历史典故、家族逸闻趣事,父亲总有说不完的故事。不论是街坊老妪或四、五岁的小孩,或是来访的老友教授、工程师,或是每年回老家探亲乘火车时的邻座旅客,父亲都能有许多话题,谈笑风生。

父亲喜山水自然。每年春天到东湖看桃花,夏秋常约好友武师的杨宁生伯到蛇山抱冰堂喝茶,冬天不好出行,却总有老友华农的丁举贵先生过往,携来几枝腊梅花。

父亲爱音乐,文革前家中有一台电唱机,父亲爱听回肠荡气的《春江花月夜》,《红娘》,《女起解》等名家唱段。父亲喜饮酒,尤喜饮山西汾酒与《竹叶青》。

父亲喜栽花,花不名贵但浇水除虫兴致高。喜养金鱼,鱼虽两三尾,却常置案边观赏。

父亲为人正直,喜打抱不平。记得有一次随父亲过交通路一巷口,见一大汉与人争执,围观者不少,父亲个子虽小,弄清原委是非后,即大声呵责。父亲教育子女严格,我读小学时,有一次与四哥“拿”了马路对面书摊的几本小人书回家,父亲知道后,当即牵着我们前去将书归还摊主,要我们认错。我清楚地记得那上了年纪的胖胖摊主接过书时满面笑容的样子。

父亲教育子女得法,他并未花许多时间督促我们做功课,却常讲许多祖父小时因夏日蚊多,躲在蚊帐里读书;大伯梅汝璈刻苦用功,终于留美当博士,最后当上远东国际法庭法官审判日本战犯的故事。使我自觉努力,高中得以考上当时武汉最好的学校湖北省武昌实验中学。

父亲身为知识分子,却很少知识分子的架子。58年有一段时间母亲参加邮局工作,有一项任务是每天卖掉一定数量的报纸。一天到了晚上仍有许多《长江日报》未卖出,很是焦虑。父亲安慰母亲,拉着我接过报纸到街上去叫卖,我还不好意思,见父亲却沿街叫卖疾走,大大方方,没有一点不自在的样子。第二天早上他又带我去候船室卖剩余报纸,有两位旅客一下买去所有的报纸(垫坐之用)。那一刻我们轻松愉快走回家去的情景恍如昨日。

父亲不是共产党员,却真正做到“实事求是”,尊重历史,尊重事实。

他给我们讲,右派分子中的许多人并没有什么大错,只不过说了一点真话。他讲国民党在抗日战争中还是打了日本人的,讲八百壮士,讲台儿庄大捷。他讲了亩产万斤的“粮食卫星”的可笑,讲乡下人打破家中的铁锅去“大办食堂”,“大办钢铁”,尔后讲到农村饿死了人。谈到了中苏交恶,讲到了美国家家有汽车,美国人民并不是生活在“水深火热”之中……父亲的这些话,在改革开放的今天,已是不争的事实,而以当时的标准看,这些道明真相的话却是不折不扣的“右派言论”。

对父亲所说的这些话,我当时有许多还不相信,认为父亲“思想落后”,但因为这些话,在以后的文化大革命中,我不会将口水吐到在学校中拉板车的瘦小的“老右派”脸上。

文革风暴来临。一天傍晚我回到家中时,看见门上贴着封条,原来是父亲学校的红卫兵来抄过,楼下二楼的住户万太公喊我到他家吃饭,并谈到了学生带父亲来抄家和斗争父亲的详细情形。

父亲回到家里,他慢慢撕去贴在门上的封条,忍住心中悲愤,若无其事地安慰我说:“不要紧”,“不要怕”,家中一片狼藉,连枕头芯都被撕开,我和父亲整理着满地杂乱的物品。

几个月后,文革的重点转为斗走资派,一般群众家中相对平静,这时父亲拿出两口皮箱,里面整齐地放着父亲保存多年的十几本日记,几本相册和一些较贵重的物品与较好的衣物。我惊奇地问父亲为何红卫兵抄家时未把它们抄去,他笑着讲了事情的经过,原来抄家狂潮来临时,父亲估计二十八中的学生也会来,便将两口皮箱存放到万太公家里,对他说我母亲到南昌去照料患病的祖母去了,家中白天无人,恐遭贼偷,暂请将箱子代为保管。这样得以幸存。

1970年父亲下放“五七干校”,1972年初母亲去世,办完丧事父亲最后一个离开空无一人的家里。纵观文革政治风云,父亲曾慨然长叹:“这真象太平天国啊!”

1976年“四人帮”倒台,改革开放开始。1978年我考上大学。1979年家中发生天大喜事:与父亲阔别三十年的姑姑与姑父从美国来到大陆探亲,火车进站后大家见面时激动与欢乐的场面更是笔墨难尽。父亲陪着姑姑,姑父到老家南昌及其它地方探访游览。当时的空气里还残留着文革风暴过去的沙粒,一天,万太公小声告诉父亲:派出所来过人,要他留心楼上海外来人有无异常情况。这种事现在当然再也不会发生。

1981年1月7日夜,父亲不幸因心肌梗塞离开了人世。

二十多年后在一次江汉区的教学研究会上,我遇到了一位二十八中的青年教师,我对他说到父亲曾在那里工作过。他身子一动,欣喜地说:“梅老师,哦,我知道,那是一位好老师,我们学校的老教师常谈起他的一些事情!”

一介平民,能做到这样,足矣!

来源:@人文武汉 公众号

基本

文件

流程

错误

SQL

调试

- 请求信息 : 2025-12-16 22:07:45 HTTP/1.1 GET : http://www.3-l.com.cn/mobile/%E4%BA%BA%E7%94%9F%E6%95%85%E4%BA%8B/38.html

- 运行时间 : 0.143642s [ 吞吐率:6.96req/s ] 内存消耗:5,037.27kb 文件加载:184

- 查询信息 : 158 queries

- 缓存信息 : 0 reads,1 writes

- 会话信息 : SESSION_ID=066e6bd7b5bd24209bbe63f17c58f41c

- CONNECT:[ UseTime:0.000377s ] mysql:host=127.0.0.1;port=3306;dbname=www_3_l_com_cn;charset=utf8mb4

- SHOW FULL COLUMNS FROM `tp_system` [ RunTime:0.001306s ]

- SELECT * FROM `tp_system` WHERE `id` = 1 LIMIT 1 [ RunTime:0.000421s ]

- SHOW FULL COLUMNS FROM `tp_cate` [ RunTime:0.001043s ]

- SELECT `id`,`cate_name`,`cate_folder`,`module_id` FROM `tp_cate` ORDER BY `sort` ASC,`id` ASC [ RunTime:0.000353s ]

- SHOW FULL COLUMNS FROM `tp_module` [ RunTime:0.000978s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 18 LIMIT 1 [ RunTime:0.000335s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 22 LIMIT 1 [ RunTime:0.000301s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 24 LIMIT 1 [ RunTime:0.000293s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 LIMIT 1 [ RunTime:0.000267s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 25 LIMIT 1 [ RunTime:0.000291s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 18 LIMIT 1 [ RunTime:0.000262s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 23 LIMIT 1 [ RunTime:0.000286s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 25 LIMIT 1 [ RunTime:0.000264s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 18 LIMIT 1 [ RunTime:0.000267s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 18 LIMIT 1 [ RunTime:0.000264s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 18 LIMIT 1 [ RunTime:0.000263s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 LIMIT 1 [ RunTime:0.000284s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 LIMIT 1 [ RunTime:0.000272s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 LIMIT 1 [ RunTime:0.000287s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 LIMIT 1 [ RunTime:0.000291s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 LIMIT 1 [ RunTime:0.000301s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 LIMIT 1 [ RunTime:0.000292s ]

- SELECT * FROM `tp_system` WHERE `id` = 1 LIMIT 1 [ RunTime:0.000319s ]

- SELECT `module_id` FROM `tp_cate` WHERE `cate_folder` = '人生故事' LIMIT 1 [ RunTime:0.000281s ]

- SELECT `table_name` FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 LIMIT 1 [ RunTime:0.000233s ]

- SHOW FULL COLUMNS FROM `tp_field` [ RunTime:0.000997s ]

- SELECT * FROM `tp_field` WHERE `module_id` = 19 ORDER BY `sort` ASC,`id` ASC [ RunTime:0.000517s ]

- SELECT `id` FROM `tp_cate` WHERE `cate_folder` = '人生故事' LIMIT 1 [ RunTime:0.000262s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `id` = 30 LIMIT 1 [ RunTime:0.000292s ]

- SELECT `id`,`parent_id` FROM `tp_cate` [ RunTime:0.000209s ]

- SHOW FULL COLUMNS FROM `tp_article` [ RunTime:0.000966s ]

- UPDATE `tp_article` SET `hits` = `hits` + 1 WHERE `id` = 38 [ RunTime:0.003322s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `table_name` = 'article' LIMIT 1 [ RunTime:0.000313s ]

- SELECT * FROM `tp_article` WHERE `id` = 38 LIMIT 1 [ RunTime:0.000307s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `table_name` = 'article' LIMIT 1 [ RunTime:0.000333s ]

- SELECT * FROM `tp_field` WHERE `module_id` = 19 ORDER BY `sort` ASC,`id` ASC [ RunTime:0.000550s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `model_name` = 'Cate' LIMIT 1 [ RunTime:0.000319s ]

- SELECT * FROM `tp_field` WHERE `module_id` = 20 AND `field` = 'sort' LIMIT 1 [ RunTime:0.000524s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `model_name` = 'Cate' LIMIT 1 [ RunTime:0.000288s ]

- SELECT `id` FROM `tp_module` WHERE `model_name` = 'Cate' LIMIT 1 [ RunTime:0.000262s ]

- SELECT `field` FROM `tp_field` WHERE ( field = 'pid' OR field = 'parent_id' ) AND `module_id` = 20 LIMIT 1 [ RunTime:0.000328s ]

- SELECT `id`,`cate_name`,`parent_id` FROM `tp_cate` ORDER BY `sort` ASC,`id` DESC [ RunTime:0.000292s ]

- SELECT `id` FROM `tp_cate` WHERE `module_id` = 19 [ RunTime:0.000261s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `model_name` = 'UsersType' LIMIT 1 [ RunTime:0.000281s ]

- SELECT * FROM `tp_field` WHERE `module_id` = 6 AND `field` = 'sort' LIMIT 1 [ RunTime:0.000363s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `model_name` = 'UsersType' LIMIT 1 [ RunTime:0.000289s ]

- SELECT `id` FROM `tp_module` WHERE `model_name` = 'UsersType' LIMIT 1 [ RunTime:0.000225s ]

- SELECT `field` FROM `tp_field` WHERE ( field = 'pid' OR field = 'parent_id' ) AND `module_id` = 6 LIMIT 1 [ RunTime:0.000361s ]

- SHOW FULL COLUMNS FROM `tp_users_type` [ RunTime:0.000869s ]

- SELECT `id`,`name` FROM `tp_users_type` ORDER BY `sort` ASC,`id` DESC [ RunTime:0.000251s ]

- SHOW FULL COLUMNS FROM `tp_dictionary` [ RunTime:0.000920s ]

- SELECT `dict_value`,`dict_label` FROM `tp_dictionary` WHERE `dict_type` = '1' ORDER BY `sort` ASC,`id` DESC [ RunTime:0.000299s ]

- SELECT `id`,`cate_folder`,`module_id` FROM `tp_cate` WHERE `id` = 30 LIMIT 1 [ RunTime:0.000244s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `is_menu` = 1 ORDER BY `sort` ASC,`id` DESC [ RunTime:0.000410s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` IN (18,22,24,19,25,23) [ RunTime:0.000333s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `parent_id` = 1 ORDER BY `sort` ASC,`id` DESC LIMIT 1 [ RunTime:0.000328s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 18 [ RunTime:0.000263s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `is_menu` = 1 ORDER BY `sort` ASC,`id` DESC [ RunTime:0.000393s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` IN (18,22,24,19,25,23) [ RunTime:0.000343s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `parent_id` = 1 ORDER BY `sort` ASC,`id` DESC LIMIT 1 [ RunTime:0.000315s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 18 [ RunTime:0.000275s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `id` = 4 LIMIT 1 [ RunTime:0.000287s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 [ RunTime:0.000278s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `id` = 4 LIMIT 1 [ RunTime:0.000284s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 [ RunTime:0.000321s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `id` = 4 LIMIT 1 [ RunTime:0.000283s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 [ RunTime:0.000289s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` [ RunTime:0.000314s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` IN (18,19,22,23,24,25) [ RunTime:0.000324s ]

- SELECT `id` FROM `tp_cate` WHERE `cate_folder` = '人生故事' LIMIT 1 [ RunTime:0.000264s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `is_menu` = 1 ORDER BY `sort` ASC,`id` DESC [ RunTime:0.000364s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` IN (18,22,24,19,25,23) [ RunTime:0.000336s ]

- SELECT `id` FROM `tp_cate` WHERE `cate_folder` = '人生故事' LIMIT 1 [ RunTime:0.000272s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `id` = 30 LIMIT 1 [ RunTime:0.000263s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 LIMIT 1 [ RunTime:0.000296s ]

- SELECT `id`,`cate_id`,`title` FROM `tp_article` WHERE `cate_id` = 30 AND `id` < 38 AND `status` = 1 ORDER BY `sort` ASC,`id` DESC LIMIT 1 [ RunTime:0.000319s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `id` = 30 LIMIT 1 [ RunTime:0.000276s ]

- SELECT `id` FROM `tp_cate` WHERE `cate_folder` = '人生故事' LIMIT 1 [ RunTime:0.000248s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `id` = 30 LIMIT 1 [ RunTime:0.000262s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 LIMIT 1 [ RunTime:0.000289s ]

- SELECT `id`,`cate_id`,`title` FROM `tp_article` WHERE `cate_id` = 30 AND `id` > 38 AND `status` = 1 ORDER BY `id` ASC LIMIT 1 [ RunTime:0.000299s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `id` = 30 LIMIT 1 [ RunTime:0.000286s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `id` = 4 LIMIT 1 [ RunTime:0.000276s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 [ RunTime:0.000259s ]

- SELECT `id`,`parent_id` FROM `tp_cate` [ RunTime:0.000232s ]

- SELECT * FROM `tp_article` WHERE ( image <> '' AND status = 1 ) AND `cate_id` IN (4,27,28,29,30) ORDER BY `id` DESC LIMIT 5 [ RunTime:0.000471s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `id` IN (27,28) [ RunTime:0.000307s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `id` IN (27,28) [ RunTime:0.000301s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 [ RunTime:0.000266s ]

- SELECT * FROM `tp_field` WHERE `module_id` = 19 [ RunTime:0.000662s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 [ RunTime:0.000276s ]

- SHOW FULL COLUMNS FROM `tp_dictionary_type` [ RunTime:0.000943s ]

- SELECT * FROM `tp_dictionary_type` WHERE `id` IN (0,1) [ RunTime:0.000287s ]

- SELECT `dict_value`,`dict_label` FROM `tp_dictionary` WHERE `dict_type` = '1' ORDER BY `sort` ASC,`id` DESC [ RunTime:0.000278s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `model_name` = 'Cate' LIMIT 1 [ RunTime:0.000305s ]

- SELECT * FROM `tp_field` WHERE `module_id` = 20 AND `field` = 'sort' LIMIT 1 [ RunTime:0.000471s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `model_name` = 'Cate' LIMIT 1 [ RunTime:0.000292s ]

- SELECT `id` FROM `tp_module` WHERE `model_name` = 'Cate' LIMIT 1 [ RunTime:0.000225s ]

- SELECT `field` FROM `tp_field` WHERE ( field = 'pid' OR field = 'parent_id' ) AND `module_id` = 20 LIMIT 1 [ RunTime:0.000304s ]

- SELECT `id`,`cate_name`,`parent_id` FROM `tp_cate` ORDER BY `sort` ASC,`id` DESC [ RunTime:0.000241s ]

- SELECT `id` FROM `tp_cate` WHERE `module_id` = 19 [ RunTime:0.000260s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `model_name` = 'UsersType' LIMIT 1 [ RunTime:0.000293s ]

- SELECT * FROM `tp_field` WHERE `module_id` = 6 AND `field` = 'sort' LIMIT 1 [ RunTime:0.000353s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `model_name` = 'UsersType' LIMIT 1 [ RunTime:0.000268s ]

- SELECT `id` FROM `tp_module` WHERE `model_name` = 'UsersType' LIMIT 1 [ RunTime:0.000222s ]

- SELECT `field` FROM `tp_field` WHERE ( field = 'pid' OR field = 'parent_id' ) AND `module_id` = 6 LIMIT 1 [ RunTime:0.000371s ]

- SELECT `id`,`name` FROM `tp_users_type` ORDER BY `sort` ASC,`id` DESC [ RunTime:0.000219s ]

- SELECT * FROM `tp_field` WHERE `module_id` = 19 [ RunTime:0.000640s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 [ RunTime:0.000288s ]

- SELECT * FROM `tp_dictionary_type` WHERE `id` IN (0,1) [ RunTime:0.000267s ]

- SELECT * FROM `tp_field` WHERE `module_id` = 19 [ RunTime:0.000656s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 [ RunTime:0.000276s ]

- SELECT * FROM `tp_dictionary_type` WHERE `id` IN (0,1) [ RunTime:0.000290s ]

- SELECT * FROM `tp_field` WHERE `module_id` = 19 [ RunTime:0.000632s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 [ RunTime:0.000277s ]

- SELECT * FROM `tp_dictionary_type` WHERE `id` IN (0,1) [ RunTime:0.000264s ]

- SELECT * FROM `tp_field` WHERE `module_id` = 19 [ RunTime:0.000665s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 [ RunTime:0.000292s ]

- SELECT * FROM `tp_dictionary_type` WHERE `id` IN (0,1) [ RunTime:0.000262s ]

- SELECT * FROM `tp_field` WHERE `module_id` = 19 [ RunTime:0.000659s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 19 [ RunTime:0.000285s ]

- SELECT * FROM `tp_dictionary_type` WHERE `id` IN (0,1) [ RunTime:0.000286s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `id` = 8 LIMIT 1 [ RunTime:0.000309s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 22 [ RunTime:0.000279s ]

- SELECT `id`,`parent_id` FROM `tp_cate` [ RunTime:0.000224s ]

- SHOW FULL COLUMNS FROM `tp_product` [ RunTime:0.001008s ]

- SELECT * FROM `tp_product` WHERE ( status = 1 ) AND `cate_id` = 8 ORDER BY `hits` DESC LIMIT 3 [ RunTime:0.000339s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `id` = 8 [ RunTime:0.000283s ]

- SELECT * FROM `tp_cate` WHERE `id` = 8 [ RunTime:0.000312s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 22 [ RunTime:0.000271s ]

- SELECT * FROM `tp_field` WHERE `module_id` = 22 [ RunTime:0.000659s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 22 [ RunTime:0.000282s ]

- SELECT * FROM `tp_dictionary_type` WHERE `id` IN (0,1) [ RunTime:0.000257s ]

- SELECT `dict_value`,`dict_label` FROM `tp_dictionary` WHERE `dict_type` = '1' ORDER BY `sort` ASC,`id` DESC [ RunTime:0.000295s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `model_name` = 'Cate' LIMIT 1 [ RunTime:0.000284s ]

- SELECT * FROM `tp_field` WHERE `module_id` = 20 AND `field` = 'sort' LIMIT 1 [ RunTime:0.000497s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `model_name` = 'Cate' LIMIT 1 [ RunTime:0.000287s ]

- SELECT `id` FROM `tp_module` WHERE `model_name` = 'Cate' LIMIT 1 [ RunTime:0.000235s ]

- SELECT `field` FROM `tp_field` WHERE ( field = 'pid' OR field = 'parent_id' ) AND `module_id` = 20 LIMIT 1 [ RunTime:0.000310s ]

- SELECT `id`,`cate_name`,`parent_id` FROM `tp_cate` ORDER BY `sort` ASC,`id` DESC [ RunTime:0.000260s ]

- SELECT `id` FROM `tp_cate` WHERE `module_id` = 22 [ RunTime:0.000258s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `model_name` = 'UsersType' LIMIT 1 [ RunTime:0.000272s ]

- SELECT * FROM `tp_field` WHERE `module_id` = 6 AND `field` = 'sort' LIMIT 1 [ RunTime:0.000354s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `model_name` = 'UsersType' LIMIT 1 [ RunTime:0.000273s ]

- SELECT `id` FROM `tp_module` WHERE `model_name` = 'UsersType' LIMIT 1 [ RunTime:0.000244s ]

- SELECT `field` FROM `tp_field` WHERE ( field = 'pid' OR field = 'parent_id' ) AND `module_id` = 6 LIMIT 1 [ RunTime:0.000337s ]

- SELECT `id`,`name` FROM `tp_users_type` ORDER BY `sort` ASC,`id` DESC [ RunTime:0.000220s ]

- SELECT * FROM `tp_field` WHERE `module_id` = 22 [ RunTime:0.000635s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 22 [ RunTime:0.000285s ]

- SELECT * FROM `tp_dictionary_type` WHERE `id` IN (0,1) [ RunTime:0.000268s ]

- SELECT * FROM `tp_field` WHERE `module_id` = 22 [ RunTime:0.000668s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 22 [ RunTime:0.000288s ]

- SELECT * FROM `tp_dictionary_type` WHERE `id` IN (0,1) [ RunTime:0.000265s ]

- SELECT * FROM `tp_field` WHERE `module_id` = 22 [ RunTime:0.000658s ]

- SELECT * FROM `tp_module` WHERE `id` = 22 [ RunTime:0.000275s ]

- SELECT * FROM `tp_dictionary_type` WHERE `id` IN (0,1) [ RunTime:0.000288s ]

- SHOW FULL COLUMNS FROM `tp_link` [ RunTime:0.000943s ]

- SELECT * FROM `tp_link` WHERE `status` = 1 ORDER BY `sort` ASC,`id` DESC [ RunTime:0.000301s ]

0.153340s