老三届陆家驹从三轮车合作社走出的地铁集团高工(下)

PART.03 恢复高考上大学

全公司约有十来个人参加高考,最后达到分数线的只有三人,还都是高分。其中一人去了天津南开,另有一人去了武大。还有一名,那就是陆家驹,他考了298分。

那时他正在跟着汪开洪经理忙于公司土方工程队的机械革新任务,日夜泡在工地。由于太忙,他不但没有参加任何高考补习班,也几乎没有时间复习功课。就凭着十多年前的文化功底,匆促奔向考场。

汪经理一点都不支持小陆参加高考。他早已把他看做了工作中的左膀右臂,不乐意爱将离开。多次反对无效后,他就拉出机修厂车床组的周业旺,这个小陆的顶头老上司,苦口婆心予以挽留。

那时的小陆,与全国千百万渴望读书的年轻人一样,非常珍惜这个万分难得的机会,他的心,早已飞向了北大!然而,66届高中这一拨人,他们的命运,似乎天生要比其他人更加跌宕起伏。他们考了高分,却迟迟得不到录取通知书。焦虑不安中,方知是有人嫌弃他们年纪过大。总之,最后,流传说,邓公亲自发了话: 凡是过线者,一律录取!

读书人小陆,终于等到了梦寐以求的录取通知书!眼光独到的武汉测绘学院,将这一批高分考生拉到了学院旗下!而此时,第一批录取的人们,已经在大学的课堂里学习了快两个月啦。

汪经理倒是默不作声了。另有一股势力跑出来,予以阻拦,公开说: 若你定要去上学,我们不能给你全额工资,只能每月给你20元生活费。当年,国家规定5年以上工龄者可带薪读书。面对节外生枝,小陆再也懒得与谁争论,他只是迫不及待地奔赴大学。

武测录取的陆家驹这一拨人,通通被安排到数学师资班,这是学院专门培养自己所需人才的机构,他们毕业后将要留校做教师。陆家驹做惯了基层工作,不想留在高校当老师。四年后,他去武汉人事局报到,被安排到武汉公用事业局。这是原来单位的上级主管部门。这局的领导,有文化,见识多,格局大,凡是回来的知识分子一律敞开胸怀热情拥抱!可想而知,这批人才定将得到合理安排。

然而,就在这当口,原来三轮车公司的领导找来了。他们说: 小陆是我们单位培养出来的大学毕业生!我们需要他回来发挥作用!态度诚恳,理由冠冕堂皇。局领导没法反驳。更何况这还是局里唯一的集体企业,确实也是需要支持。只好放人喽。使人略感欣慰的是,局里的同志顺便提出个要求: 必须把他读大学四年期间克扣的工资全部予以补发!

那么,陆家驹回去后是被如何安排的呢?到公司下属的建筑队一线工地,当一个“灰来泥巴来”的建筑小工!美其名曰: 先去基层劳动锻炼一年!陆家驹居然毫不反对,老老实实就去了工地,每日里干得黑汗水流。一天下来,工作服完全被汗水湿透,汗渍都变成了盐粒。就这么干了一年!

此外,他还如同一个任人调遣的临时工,常常被叫去干些紧急活儿。那时,航空路一带每逢大雨便严重渍水。单位里有一些职工家住万松园,家里无粮断炊。工会组织人员去慰问,划着小木船,陆家驹就被临时派去做随船搬运工。

有朋友看不下去了: 你到底是不是国家急需的知识型高端人才啊?你又不是没经过基层劳动锻炼!农村,植树造林插秧割谷的苦活儿,你也踏实干过两年;工厂的一线岗位,你也摸爬滚打过六七年。如今,你学有所成归来,他们却是这样廉价使唤你,半分没把你当做人才啊!

我们的知识分子,许多时候,实在是太过老实!他不擅长为自己争辩。但也许苍天有眼?这些抱不平的声音最终传到了领导那里。于是他们在他“劳动锻炼”获得群众好评后,安排他到三轮车机修厂担任厂长。

这是他最初从学徒工做起的小工厂,工厂的老少同事都欢迎他回来,那是1982年年底。一转眼,1983年的农历新年也接踵而至。他没有时间陪着爱人孩子过年,而是把自己关在屋里,撰写新厂长就任计划。

改革开放正在促进社会变化。厂里的生产形势与几年前大为不同。250K型轻便三轮摩托车市场需求已趋饱和,而随着个体经济的崛起,脚踏的三轮小货车却广受市场欢迎。于是,它就成为厂里的新产品。摩托车的配件也在继续生产。一年多过去,盘点工厂的经济效益,陆家驹的厂长业绩干得很漂亮。若是他人,或许就沾沾自喜了。但他内心却掀起层层波澜。

他想起当年刚进厂时,他一心扑在工作上,没有闲空关注人际关系。而现在,做了厂长,你自己哪怕再不世俗,却总有各种各样的事务找上身来,你得处理各种复杂的人际关系。而稍有不慎,你就有可能掉进漩涡。

单位里的风气也很不正常。基层的干部也好,顶职进来的员工也好,很容易就抱成了团。非行业子弟,往往被视作外人,就连去食堂买饭,冷不丁会被人问到“是不是鹅地子弟?” 有时,当你不小心得罪了某一个人,你却不知道或许你将跟着得罪一伙人。

厂里的周业旺师傅,也是领导班子成员,他对陆家驹一直很好,但他有几次的私底下谈话,却让陆家驹很吃惊。譬如,厂里有个女工,文化底子并不算高,却被提拔到公司去担任财务部门负责人。还有一个电大毕业生,回来就当上副厂长,所谓“劳动锻炼”的过程也免了,不久又被提拔到公司担任副经理。陆家驹对此不免有疑惑。哪知,周师傅直截了当地说: “他们是鹅地子弟呀,不培养子弟难道培养外人?”

这番话让陆家驹的头顶嗡嗡作响。什么?什么?自己如此尽力为之奉献的单位,却原来并未把自己当做一个自己人啊?!在某些领导眼里,你既然不是子弟,那么你就永远只是一个外人!

他被这个陈腐的观念吓到了。他似乎突然发现: 这里从公司到厂里,其实一直在搞着帮派,“外人”总在受着排挤,你在这里,基本得不到公正对待,你的水平与能力会被无视,而你的一点瑕疵却会被无限放大。

可是你有什么办法呢?你既无力改变这些,你也更不愿意随波逐流吧?他又想到: 自己带着工人,兢兢业业工作,效益倒是不差,但年复一年生产出来的毕竟还是一些技术含量比较低端的产品吧?这难道就是自己追求的目标与终极发展空间吗?

他突然有强烈的想法。离开此地!于是他去找公用局领导。领导居然什么也不询问,爽爽快快就同意他来局里工作。于是,在1984年8月,他去到武汉市公用局科研所。

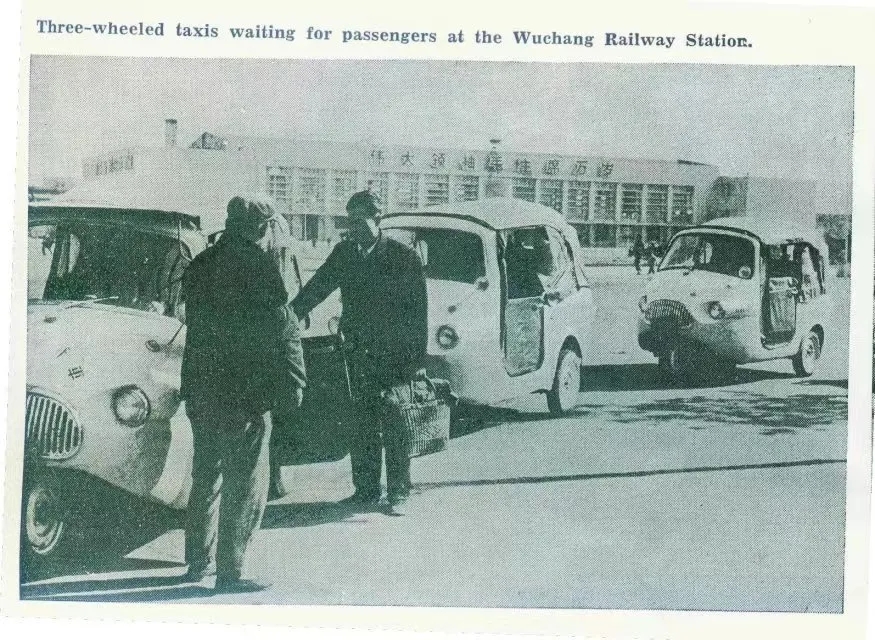

在武昌火车站候车的三轮摩托车

PART.04 公派出国进修

离开工厂,不做小企业领导,对于知识分子陆家驹而言,精神无疑得到解放。这年他37岁,正是人生好时光。公用局科研所领导非常欢迎他的到来,安排他从事交通工程研究工作,还被指定为专业领头人。每日里,他和团队的同志们深入交流探讨城市公用交通概貌,研究公交线路布局与线路合理性等等具体工作。忙得不亦乐乎。

八十年代社会风貌充满阳光,人人积极乐观,昂扬向上。各种各样的发展机会更是随时向人招手。那时的考试很多,其中有一个尤其令知识分子们广为心动,它的名称叫做EPT考试。中文名称是英语水平考试。系国家组织的公派出国人员英语水平考试。满分为160分。考生成绩满100分以上者,有机会获得公派出国留学资格。

其难度无疑很大。当年,武汉市先是通知各个局进行人才选拔,然后集中培训,最后去参加考试,结果,只有5人闯过100分大关,陆家驹考了101分,惊险并且幸运地取得了国家科委公派出国留学资格。

1989年11月,陆家驹以访问学者的身份被派往加拿大纪念大学进修。所学专业也是交通工程学。进修者须在国内取得工程师以上中级职称,由国家资助一年,不拿学位。

那年,国内发生了一些事情,在国际上引起波动,进修者未能按时回来。陆家驹在加拿大,实际待了一年7个月,后来的经济来源由导师赞助。加拿大政府在第二年通过了一项法案,允许1989年12月底以前到达加拿大的中国人皆可移民加拿大。

陆家驹后来回忆说: 当时自己也是有思想斗争的。但最终,他还是决定回来!他说自己是被公派出去的,若是不归,自己难过良心关!于是陆家驹依然回到原单位武汉市公用事业局科研所。被定为一名学术带头人。

1993年,武汉市筹建轨道交通1号线工程(即轻轨)。牵头人是公用局科研所所长陆梁。开办筹建处 ,需要一班精兵强将,陆所长想到的第一个人选便是陆家驹。刚开始时,他们在公用局一楼的一间房里办公,全部人马仅有六七个人。

陆家驹一直在武汉地铁集团工作到退休,为武汉地铁的发展立下了汗马功劳。退休时,他是武汉地铁集团总工办公室主任,一名普通高工。

但是朋友们说: 在我们眼里,陆家驹是一名优秀的老三届老高三!

中国铁路总公司 汉口火车站

(全文完)

来源:人文武汉