聂元龙 | 爷爷奶奶的故事

我的爷爷聂重义(1889—1950)

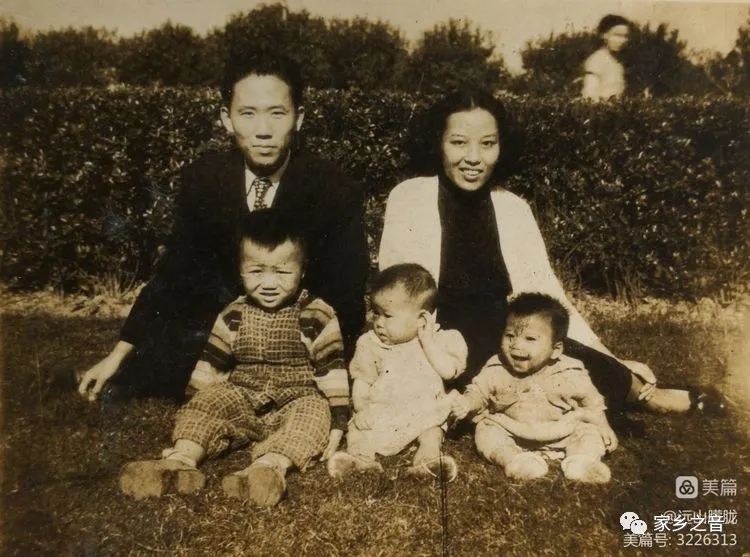

家族合影(约摄于1937年)

前排左起:大姑聂豫珠、祖父聂重义、叔叔聂国章、曾祖母、祖母李毓秀、二姑聂宝珠;后排左起:四老舅李善斌、父亲聂国彦。

我的爷爷、奶奶走了很多年了。他们的生命中有着许多故事,有些事仿佛就发生在昨天,时时冲撞着我的心灵,促使我把它写下来。

根据民国十八年(1929)《武乡县志》和20世纪80年代新编《武乡县志》记载,爷爷“聂重义,字己仁,山西武乡县祁村乡窊人”(今武乡县涌泉乡窊里村)。爷爷于民国六年(1917年)从家乡山村步行到省城太原求学,那年,爷爷18岁,考取了位于太原上马街的山西法政学校,读的是法学本科。

爷爷毕业后一边谋职一边仍孜孜求学求知,曾参加山西督军阎锡山举办的征文考试,名列第三;又应北平(今北京)司法部法官考试,名获优等。时逢“北京政变”不久,冯玉祥在京主事,爷爷被冯玉祥赏识,先后调洛阳地方审判厅、开封高等审判厅任推事(推事,司法官职名称。清末改革司法,大理院及各级审判厅都设置推事,担任审理案件之职)。

志书记载,爷爷在1925年前后调动十分频繁,曾担任过河南高等检察厅检察官、洛阳地方法院院长等职。后来,山西发生了几桩大案,爷爷又被调回山西,在运城和大同地方审判厅任推事,曾任山西第一高级分院推事和代理民事厅厅长。

爷爷在太原时,曾为山西大学法律系和法政学校兼课,凑足500银圆买下了位于西羊市街奶生堂的一座四合院(37号)。我16岁从上海至太原投亲谋生,曾在这个院子里居住了将近30年,直到1992年被拆迁。

爷爷娶了沁源县魏村(槐树庄)李毓秀为妻,即我的奶奶。奶奶于1904年出生在当地一户开明家庭,从小就拒绝缠足,在缠足成风的山西农村,妇女不缠足是件怪异之事。奶奶读过私塾,晓文通礼,大概也是家境殷实之由。至于奶奶娘家的情况,我一无所知。

爷爷奶奶在太原没有住多久,爷爷就被调往南京江苏高院任职。太原的院子由奶奶的几个弟弟居住。1950年爷爷去世后,奶奶从上海搬回太原,仍然与弟弟们一起住在院内。

《武乡县志》评价爷爷在太原这段历史说:“秉性刚直,精研法律,深得母校校长冀贡泉先生赏识,一度蜚声山西法界。”我的大老舅李善威(20世纪80年代去世)告诉我,爷爷在太原时,和冀贡泉先生、王怀明先生等人常有来往。冀贡泉先生的儿子冀朝鼎在京读书时,假期回太原时常来家中探望爷爷。大老舅讲,解放前夕,爷爷在上海,获知国民党欲逮捕时为共产党人的冀朝鼎时,立刻派人将消息告知并资助一笔银元让其潜赴香港,后来才知道冀朝鼎转道去了北京。

1925年,爷爷调任南京最高法院推事。因其果敢敏锐,奉公守职,得到国民党中央司法部次长薛笃弼的器重,半年后调任上海公共租界会审公廨任推事。不久,爷爷在上海市淮海路附近租了一套楼房,举家南迁,太原的四合院由奶奶的弟弟们看守居住。

鸦片战争后,晚清王朝同英美等资本主义国家签订了一系列丧权辱国的不平等条约。1845年(清道光二十五年)在上海划定了英租界,1848年(清道光二十八年)又划定了上海美租界,1854年(清咸丰十四年)英美租界合并,改称“上海公共租界”。上海公共租界会审公廨,就是专门为处理租界的民事刑事案件而设立的司法机构,设立于1868年(清同治七年),当时清廷上海道与英美领事议定章程,经南洋大臣咨总理衙门核准。但由于清政府确认了帝国主义列强在中国的领事裁判权制度,清政府历任委员畏葸退缩,一步步地丧失国权,到光绪末叶,这个会审公廨几乎成为一个外国法院了。

辛亥革命发生时,上海道和公廨会审官、属员等,均弃职逃匿。1911年11月10日,外驻上海领事团擅自接管公廨,聘任华人为会审官,其审判的权限也加以扩大。此时,国人纷纷觉醒,改组公廨司法制度的呼声日趋强烈。1926年(民国十五年)孙传芳任江苏督军时,派淞沪商务总办及上海交涉员,与驻上海各领事于5月21日举行会议,讨论改组公廨问题,8月31日签订了《收回上海会审公廨暂行章程》,并将会审公廨名称改为“上海临时法院”。实际上,会审制度的完全取消,是1930年4月的事。该年2月17日,在国民党政府外交部照会部分外国公使签订协定十条后,规定租界法院组织按照中国四级三审制,一律适用中国法律,法院改称“上海特区地方法院”,并设“江苏高等法院第二分院”,专门受理第二审案件。

据父亲(聂国彦,原上海市光明中学教师,后居西班牙马德里)回忆,爷爷供职的法院在上海市浙江北路苏州河桥一带,那座桥过去被上海市民称为“老垃圾桥”,父亲曾在某年夏天陪爷爷在法院内住过几天,父亲只记得是为了避暑。当时,江苏高院第二分院和上海第一特区地方法院都在此地。两个法院属上下级关系,虽同在一起,但在两座洋房内分开办公。据俞履德先生(1934年任上海第一特区法院学习司法官,上海沦陷后不受伪命,逃回浙江萧山原籍,晚年居住杭州,曾与笔者有多次联系)讲,旧时法院,极其看重资格,尤其是当时国民党政府的政策是要收回租界内的司法权,所以这个法院要求推事的法学水平和操守清廉的质量都很高,该法院是当时全国最好的法院,待遇也特别高,院长、首席月俸400元,加上车马等费可达五、六百元;正缺推事月俸400元,侯补推事月俸 160至300元不等,这是当时其他任何法院所望尘莫及的。爷爷担任高二分院民庭庭长,月俸为400元,车马费等情况不详。

在上海司法制度、司法机构发生重要变化的这段时间内,爷爷恰好在其间谋事,经历过其变革改组的风雨,痛心疾首之余,开始探求和研究改革中国司法制度的途径。那段时间,社会动荡不安。震惊中外的上海五卅惨案发生不久,上海市民的反帝斗争仍在继续,市面上不太平静。北京段祺瑞政府又制造了三一八惨案,引起了国人的愤慨。北伐战争由此爆发,但各军阀借北伐时机,扩张自己势力,排除异己,相互混战,各自为政,人民生活在水深火热中。

爷爷奶奶和他们的四个子女——我的父亲、两个姑姑与叔叔。后排右边是爷爷的母亲,我的老奶奶。听长辈讲,我出生后,老奶奶对我这个长子长孙疼爱万分,几乎整天盘腿抱着我不停地哼唱。

母亲带我去苏州旅行,在火车站台候车。时约1948年秋。

父亲母亲与我和两个妹妹在草地上,时约1950年。

父亲对我深怀期望。

02

奶奶曾对我讲,那年(指1927年)春节后不久,报上便有消息说,汉口军民通过斗争收回了租界地。爷爷连着几天激动不安,晚上看书写字到深夜,爷爷说他正在写一本书,要为租界里的中国法律讨个说法。爷爷写的什么,我至今无从知晓。只知道爷爷的遗著《物权论》和未竟之作《诉讼法修正》等书稿至今还保存在上海市“敌伪档案馆”内。

文革后期,我的二姑因入党政治审查,单位派出外调人员去上海搞外调;以及武乡县编修县志派出收集资料人员(李志宽),都曾去上海敌伪档案馆调查材料,档案馆内的老馆员曾询问过“聂重义的后代在哪里?这里还有他的不少遗物呢”。这是后话。

不久,蒋介石在上海公开同共产党分裂,大肆抓捕共产党人,制造了一系列惨案。奶奶的几个弟弟那时寄居在家中。大弟弟李善威(我称为大老舅,20世纪80年代病逝于太原)很崇拜他的姐夫。每当我爷爷下班回来,老舅就把早已准备好的热毛巾、热茶送到书房。老舅生前总爱对我絮叨爷爷的一举一动。他对我讲,那段时间,上海市区极端不安,爷爷嘱咐全家人天黑后不准出门,他独自坐在书房里,或是蹙着眉头沉思,或是伏在案上疾书。老舅说,家中雇着一位山西藉的厨师,经常借口去小菜场买菜而许久不返。听奶奶说,他似乎和社会上的共产党人有来往,而爷爷结识的人士中间也有共产党人。这位厨师经常做一些爷爷喜欢的菜,还时常找机会同爷爷聊天,爷爷曾对厨师半认真半开玩笑地说:“我教你学国文,我当你的国文先生;你的英文好,你当我的英文先生吧。”

那年(1927年)春末,上海滩一片白色恐怖,一到夜晚,呼啸的警笛声显得格外刺耳,忽远忽近,此起彼伏。爷爷决定让别的女佣人去市场买菜,不准厨师离家一步。

1931年,日本发动了侵华战争,九一八事变就是日本对中国进而对亚洲及太平洋地区进行全面武装侵略的序幕。淞沪抗战的一个多月中,爷爷每周去法院两次,每次最多呆半天;后来近半个月,干脆呆在家中不出门。法院在英美租界内,虽然相对安全,但战事爆发后,关注战事进展和援助抗战将士成为全体市民的第一要事,别无暇顾。法院当局没有下达停止工作的通知,但此时人心沸腾,法官们已无心安稳地坐着办案。市区北边传来阵阵的炮火声激起了人们心中久久压抑的抗日情愫。大老舅忆及当时说,家中人闻知国母宋庆龄和何香凝老人带头倡议为19路军捐制棉衣,都各自凑了银钱,托厨师老李去办理。厨师老李在征得爷爷同意后,几乎天天往外跑。

最令人发指的是,蒋介石竟然不顾日益高涨的全国抗日声浪,制造了震惊中外的“七君子事件”。

我与弟妹们(约摄于1958年)

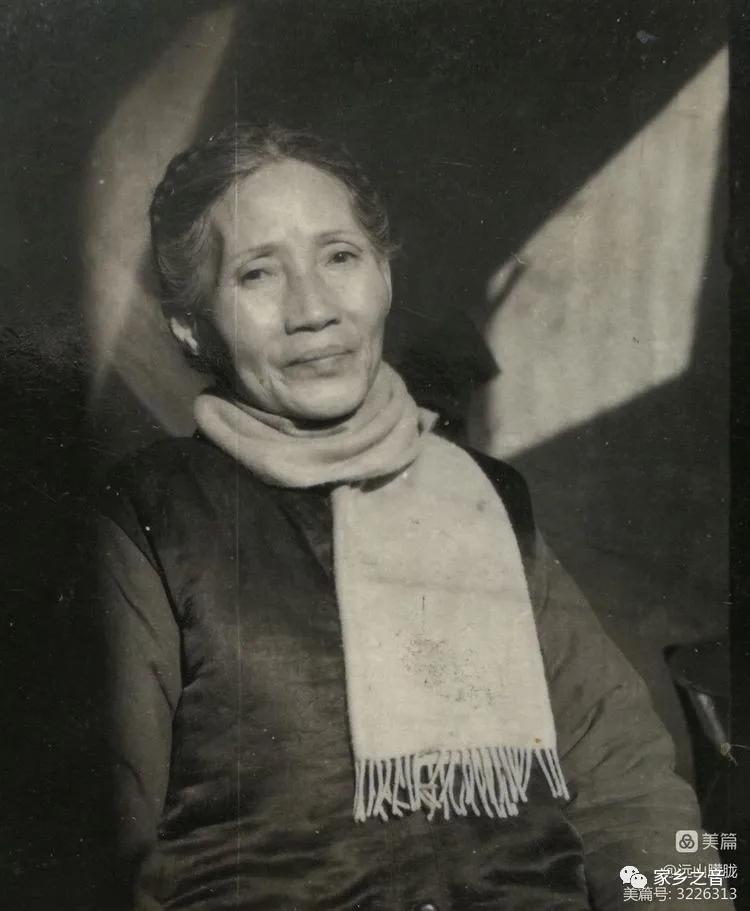

我深爱的奶奶(摄于1962年)

03

“七君子”是指全国各界抗日救国联合会(上海市民简称为救国会)领袖沈钧儒、邹韬奋、李公朴、章乃器、王造时、沙千里、史良等7人。自上海各界救国联合会成立之后,全国各地纷起响应。在宋庆龄、马相伯、沈钧儒、章乃器的号召和领导下,于1936年5月31日在上海召开了全国各界救国联合会成立大会,18个省市的60多个抗日救亡团体的代表出席会议。这7人中,除邹韬奋是救国会40名执行委员之一,其余6人均为救国会常务委员。

很早之前,爷爷就对“七君子”怀有崇慕之意,尤其是对“七君子”的爱国精神和浩然正气敬佩有加。在1936年11月22日之前,爷爷就感觉到将有事情要发生,对救国会领袖的安全感到担忧。大老舅对我说过,在那段日子里,爷爷的脾气变得焦躁起来,在书房里坐不了一会儿就踱到客厅,心思重重。

22日深夜至23日凌晨,国民党政府策使上海市公安局和租界巡捕将“七君子”逮捕,关押到上海卢家湾法国巡捕房。23日下午三点,“七君子”被押送到法租界上海第二特区地方法院(上海人习惯称其为高三分院,因其二审法院名称为江苏高等法院第三分院)进行审理。

因当时法律辖区的现状,上海市公安局要亲自审判处理“七君子”,必须先经过租界法院审理,罪证充分,罪名成立,才能移交给上海市公安局。

那天,临近下午四时才开庭。爷爷是这次庭审的法官之一。关于这次开庭的历史资料和当事人会议文字,散见多处。几乎所有审判人员都认为“七君子”的“罪证”不能成立。救国会的抗日爱国行动已是家喻户晓,且光明磊落。但是受到国民政府强硬指使,要求法庭无论如何也要审出些“罪名”。于是,审判长反复围绕“七君子”和共产党有无关系以及有没有煽动上海日本纱厂罢工的问题进行盘问。“七君子”的凛然正气使在场的每个人都为之动容。法庭最后宣布,“七君子”没有一点犯罪的证据,所以不允许公安局移提(引渡)。上海市公安局在庭上两次提出要求移押“犯人”,均遭拒绝。晚上8时左右,“七君子”由律师一一保释回家。那天晚上,爷爷回家后心情十分愉悦,同家人的话也多了些。

“七君子”无罪释放的消息,让蒋介石勃然大怒。一方面密令上海市公安局立即行动,于24日起,又在租界内强行将“七君子”抓捕。12月4日,秘密将“七君子”移送到苏州高等法院关押。另一方面,蒋介石要对首次审理“七君子”的“失职”人员进行处罚。爷爷因在庭审中明显赞同“七君子”抗日主张,促成“七君子”无罪释放,竟被蒋介石下令逮捕。

奶奶回忆起那个漆黑的夜晚:爷爷刚从书房出来准备进卧室休息,就听见楼下猛烈的砸门声。全家都预感到凶多吉少。佣人吓得不敢开门,爷爷从楼上下来,亲自打开门。六、七个便衣一拥而入,其中一个巡捕认得出爷爷,做了个手势,立即上来两个人扭住爷爷,说:“请你走一趟。”爷爷平静地对着楼梯上的奶奶和12岁的父亲说:“你们先睡吧,有什么事明日再讲。”

奶奶记得,那天爷爷走时没有带近视眼镜。那副黑色圆框的眼镜静静地躺在书桌上,仿佛一双炯炯发亮的目光。当晚,奶奶一宵未合眼,次日一早就包了些替换衣物,由老舅相伴去打探爷爷的消息。

据志书记载,爷爷被国民党监狱关押至1937年“七七事变”后才获释放。7月7日晚7时30分,驻丰台日军向中国驻军发动进攻,正式挑起全面侵华战争。同时,揭开了中国人民实行全面抗战的序幕。全国的舆论迫使蒋介石在抗日的问题上做出若干姿态,释放了部分所谓政治犯,爷爷也因此被释放,恢复公职。

爷爷一生崇敬文天祥,常以文天祥的诗文自勉。父亲曾多次忆及爷爷的训导,无论身处顺境还是逆境,都要为人正直、光明磊落,要以文天祥的英雄气节为楷模。每忆及此,父亲就会轻声喃语,一字一顿地默诵:“‘人生自古谁无死,留取丹心照汗青!’‘”时穷节乃见,一一垂丹青……”,我望着父亲,他的眼中分明闪着淚光。

我读过文天祥的诗文,对其《过零丁洋》和《正气歌》中的句子亦耳熟能详,但我相信,我对这些诗文的领悟决不会象爷爷和父亲那样深刻、透彻。

爷爷曾负责主审一起“逆伦案”。案情大致是兄弟俩人合谋杀害了其生身父亲,并将尸体肢解后放入硝镪水(硝酸液)中蚀化。案件震惊了上海滩,舆论视为大逆不道,为人性天理不容。但是,兄弟俩有着社会黑道的背景,其家属先是采用重金贿赂的办法,托人上门说情,遭爷爷拒绝后,又采取恐吓的卑鄙手法,扬言如果“判处过重”就要施行报复。一天,邮差送来的信件中,有一封包裹严实的邮件中赫然是两枚手枪子弹。老舅告诉我,那天收到这封恐吓信后,一向不苟言笑的爷爷脸上掠过一丝淡淡的冷笑。

即将开庭的前几天,爷爷嘱咐家人不要轻易外出,以防不测。

开庭那天,法庭内外挤满了人,各新闻媒体都蜂拥而至。检察官陈诉了起诉状后,法庭当众出具了各色罪证。尽管被告化巨资聘请了上海滩的大律师为之辩护,但其罪大恶极,罪证充足;且民愤巨大,社会影响甚广,爷爷铁面无私,当庭宣判处以极刑。宣判结果一时轰动上海,成为街谈巷议的热门话题。

(2010年,父亲去世后,上海电视台曾到普陀区大华三路水岸澜桥居民社区我的二妹聂元园家里访问,与暂住于此的叔叔聂国章交谈,计划拍摄当年轰动沪上的弑父案件,并提供了当年《申报》等报刊有关新闻图文的复印件,庭审法官的名单中赫然印着爷爷的签名。后来因故未能启动此事。)

奶奶生前曾对我说过,爷爷平时生活极为简朴。虽然在大城市生活多年,但山西农村的清淡生活习惯仍然未改。平时上班多穿蓝布长袍,偶尔穿青灰色中山装。因住宅离法院较远,长期包用一辆黄包车(人力车)。一日三餐都在家中,喜欢吃面条,尤其对炸酱面情有独钟。平时夜间审阅案卷久了,睡觉前需要佣人专门为他做一小锅“和子饭”(小米粥中熬一些面片、山药蛋块和黄豆之类,为山西晋东南人所喜爱)。有时,不方便做“和子饭”,就煮两只鸡蛋剥着吃。爷爷最讨厌宴会,很少参加什么人的宴请,人际关系显得较冷漠。同爷爷接触较多的人中间,几乎没有司法界同行。

1937年抗日战争开始后,上海、杭州、南京相继沦陷。爷爷所在的法院因有租界关系,得以苟延残喘,照常办事。

1941年12月,太平洋战争爆发,日军宣告向英美宣战,当月上旬,日军控制了上海租界,上海遂全部被日军占领。这个月8号那天,黄浦江上炮火纷飞,英舰彼得烈尔号被日军击沉,美舰威基号挂起白旗投降。爷爷从这一天起,将自己关在书房中收拾案宗文件,轻易不让人打扰。那段时间,坏消息不断传来;九龙和香港也被日军占领;上海市面物价飙升,抢购风潮迭起……

1942年,日军占领上海后,汪伪汉奸也迅速渗透或接管了各个部门。整个社会局面一片混乱。爷爷同法院许多同事都商定,绝不为日本人做事,以各种借口或躲在家中,或暂避乡下。上海法院当局为了向汪伪政府邀功讨好,企图以高官相许或重金诱劝一些有名的法界人士就任各重要职位,上演了一幕幕丑剧。

上海高等法院拟定了一份委任名单,其中委任爷爷为上海地方检察院首席检察官,企图借爷爷在市民中的声望来安定局面。委任状下达的那天,爷爷被叫到法院。弄清原委,爷爷当场严词拒绝委任,拂袖而去。

回到家中,奶奶见爷爷面色不好,立即让爷爷躺下,并加盖了一条被子。当时,爷爷已患了肺结核,上海那年的冬季十分难熬,阴冷的空气让人窒息。爷爷情绪低落,咳血不止,面色惨白,全家人都很焦急。正在此时,有人敲门进来,爷爷抬眼看去,是法院院长徐维震,他亲自上门并非探视爷爷的病情,而是再次劝说爷爷出任首席检察官。爷爷吃力地抬起一只手,用尽力气摆了摆表示拒绝,闭上眼睛,不再说一句话。徐院长悻悻而去。

那时候,治疗肺病最好的药是盘尼西林(青霉素),去药房买这种药只能用黄金。纸币不断贬值,过去能买一袋米的钱币,如今只够买一刀草纸。奶奶轻声吩咐父亲明天一早将捆扎好的大堆纸币背到银行去“轧金子”(兑换黄金)为爷爷买药。话音未落,“砰砰”的敲门声震耳欲聋。奶奶让佣人将门打开,进来一帮凶神恶煞的便衣,后来才知道这帮人就是恶名昭彰的汪伪“76”号特务。这帮人腰间都别着短枪,有几个人索性把枪掏出来握在手中。其中一人大声叫嚷着要同爷爷讲话。此人就住在前弄堂8号,平时出出进进少不了见面,周围人知道他姓阮,有些社会背景。

1962年,奶奶在北京做了食道癌手术,手术后回太原奶生堂旧居休养。父亲赴太原探望母亲与弟妹,一起过了春节。(图为父亲、二姑、叔叔与奶奶在奶生堂旧居)

奶奶患病期间,上海大姑也赶回太原探望。

1961年冬,奶奶与叔婶合影。那时的奶奶多么精神。

04

奶奶为爷爷穿好衣服扶下楼来。那人突然变得客气起来,叫爷爷在客厅的椅子上坐下。讲了一通关于时局的屁话,然后直奔主题,劝爷爷识时务,尽快上任,否则就别想在上海滩过生活。爷爷知道来者不善,定是受汪伪当局指使,硬抗下去一则对家人不利,二来自己亦恐遭致不测,便声称自己病疾在身,俟修养数日再去赴任。来人见爷爷确实面色不佳,谈话间已数次猛烈咳嗽,便放下“后会有期”之类的话语,率人离去。

全家人稍松了口气,见爷爷低头蹙眉沉思,都不作声。爷爷突然抬头,眼神一亮,吩咐收拾行李,决定让父亲陪他搭乘当晚的火车去山东潍县,那里有爷爷的一位同窗至交。

父亲将爷爷安顿在潍县那位李姓老先生家后,不几日就返回上海。奶奶说,爷爷走后的头一个月中,家中来过三、四帮人,奶奶都以爷爷回老家养病为由搪塞过去。后来,这些人再没出现。

爷爷忧心忡忡在山东住了二个多月,悄悄返回上海。在这期间,高二分院刑庭庭长郁华因拒受伪命,在乘人力包车回家途中,被日军指使的浪人枪杀于爱多亚路(今西藏路)大世界附近。郁华是我国著名文学家郁达夫的胞兄,被刺后,郁达夫写了一副挽联,上联是“天壤薄王郎,节见穷时,各方清明闻海内”,下联是“乾坤扶正气,神伤雨夜,好凭血债索辽东”。这副对联高度评价了郁华执法不阿、为国捐躯的清亮名节,同时义正词严地表达了诗人对强寇入侵、山河破碎的无比愤慨,因此振奋人心,传诵一时。当时,许多不愿替日伪做事的法官纷纷躲起来,有些则辗转跑到重庆国民党统治区。爷爷因家人拖累,决计暂留上海。爷爷的一位同事,当时是法院的实习推事,父亲清楚地记得他叫石美渝(后任国民党军事法庭庭长,曾主审日本战犯冈村宁次),来家中托爷爷做保人,借一笔款子作赴重庆的路费。一年后借款到期,爷爷将家中器物变卖还了债。抗战胜利后,石美渝回到上海接受法院,到家中来看望爷爷时提起欠款事,表示想按照法币折算归还,折算下来的实际价值仅够买米数斗。爷爷婉言拒绝,声明旧账决不重提。石才安心离去。

1943年8月,汪伪政权在日本侵略军支持下,接管了上海法租界和公共租界,将法租界改为上海市第八区,上海公共租界改为上海市第一区。当月,上海最高法院当局无奈宣布:开除“无故不到任”的爷爷的公职。

在那段腥风血雨的岁月,爷爷的病情日渐加重,家境每况愈下。为了节省开支,爷爷带领全家人从淮海路那套楼房里搬了出来,租住了一套面积小了许多的小楼。眼看家境如此,几位老舅和其他亲戚也陆续返回山西太原,居住在奶生堂的四合院中。父亲和二个姑姑还正在上学,为解决生计,父亲课余时间为复旦大学食堂帮厨,得以减免学费;二姑上高中,晚上去有钱人家当家庭教师挣钱助家。爷爷虽然失业,但有许多律师敬佩爷爷的法律学识,找上门来请爷爷帮助审理案件,起草文书,支付一定酬金。这样,一家人才勉强维持生活。在上门的律师之中,老人们回忆有位大律师叫俞传鼎的(存疑,或是俞氏族人,或是俞姓他人),对爷爷很尊重,对家人亦很客气,经常带着水果点心之类的礼物来。

1945年8月,日本无条件投降,蒋介石国民党政府从西南后方“下山”,忙着接收,同时也忙着分封官员。周佛海受蒋介石委任,由大汉奸一变而为“上海行动总指挥”,整个上海局势混乱不堪。爷爷自知不可能再被国民党任用,经山东潍县李先生邀请,遂欣然赴潍县税务局任事。

爷爷在潍县的经历无资料可循,老人们的回忆中也是块空白。只有《武乡县志》中略有记载:“经人推荐赴山东潍县税务局任办事员。因刚直不阿,屡遭刁难,愤然辞职返上海。”

爷爷一生清贫,壮志未酬。他没有给后代留下什么物质财富,也没有给人们留下多少值得纪念的东西。爷爷的历史,在众所周知的“十年动乱”中,甚至给他的后代带来了灾难。但是我相信,爷爷是无数爱国的、有良心的中国人中的一个。仅此一点,就值得他的后代去缅怀。

爷爷曾寄希望于“法制救国”,并为此付出了毕生的精力。但是,在那个时代,他的愿望只能是望洋兴叹。从意气奋发的学子到正气凛然的法官,从被蒋介石逮捕到被汪伪政府开除,爷爷短暂的一生,映现着强权政治下法律的无奈。

爷爷“晚年生活窘困,景况惨然,一九四九年上海解放,始免冻馁。一九五O年七月肺疾日重,无复治疗,长辞人世,终年五十岁”(《武乡县志》语)。

爷爷死后,奶奶跟随参加中国人民解放军转业至太原市商业局的叔叔(聂国章,曾荣立二等功)回山西太原居住。父亲和母亲又搬了一次家,搬到了虹口区靠近四川路的一条小弄堂内(武昌路鲁关路10弄7号)。居住面积不足20平方米,全家8口人在这拥挤的环境中熬过了许多年头。记得小时候我与4个妹妹1个弟弟,6个孩子都睡在狭小的阁楼上。

爷爷死时,我才三岁,对爷爷的记忆竟无丝毫踪影。因我是长孙,奶奶对我十分偏爱,记得幼时曾随奶奶到太原住了几年。后来我回到上海读书,奶奶也曾到上海居住。父母很孝敬奶奶,尽管当时生活极端困难,仍经常买些糕点给奶奶尝。奶奶舍不得吃,当着父母的面象征性地咬几口,趁人不注意,把剩下的半块蛋糕或半只酥饼用手帕包起来掖在被子中。等我放学回家,奶奶就会对我使眼色,悄悄告诉我被子中的秘密,我便会乘弟妹们不注意时取上走到院外,躲在墙角里狼吞虎咽一番。这样的事每月至少有几次。至今我都没有把这个“秘密”讲给父母和弟妹们听。因为,随着年龄的增长,每当忆及此事,心中便涌起一阵酸楚。

奶奶患食道癌病逝于1963年春,享年60岁。奶奶生前知书达理,精明干练,在五个弟弟(我的五个老舅)中威望甚高。在奶奶病逝的前20天(1963年3月7号),我从上海来到太原市奶生堂37号院,朝夕相伴在奶奶身边,陪着奶奶走过了她生命中最后的时光。看着奶奶清瘦的脸颊和骨瘦如柴的虚弱身体,我心里难过极了。奶奶见了我,十分高兴,问长问短,闪亮的眼神中透出无限慈爱的光芒。

我与奶奶同睡在院内正房东厢的火炕上。晚上关灯入睡之前,奶奶总要和我唠叨过去的一些事。关于爷爷的许多事就是那时听来的,可惜当时我还不太懂事,没有多问一些具体细节,至今已成为遗憾。

(全文完)

母亲晚年曾经随弟妹们在西班牙马德里居住。母亲的慈爱与善良大度,是子女们的福!

来源:@家乡之音

编辑:胡 娟

审核:刘曙甲