告别“水上漂” 开启新生活 | 何氏渔民退捕上岸

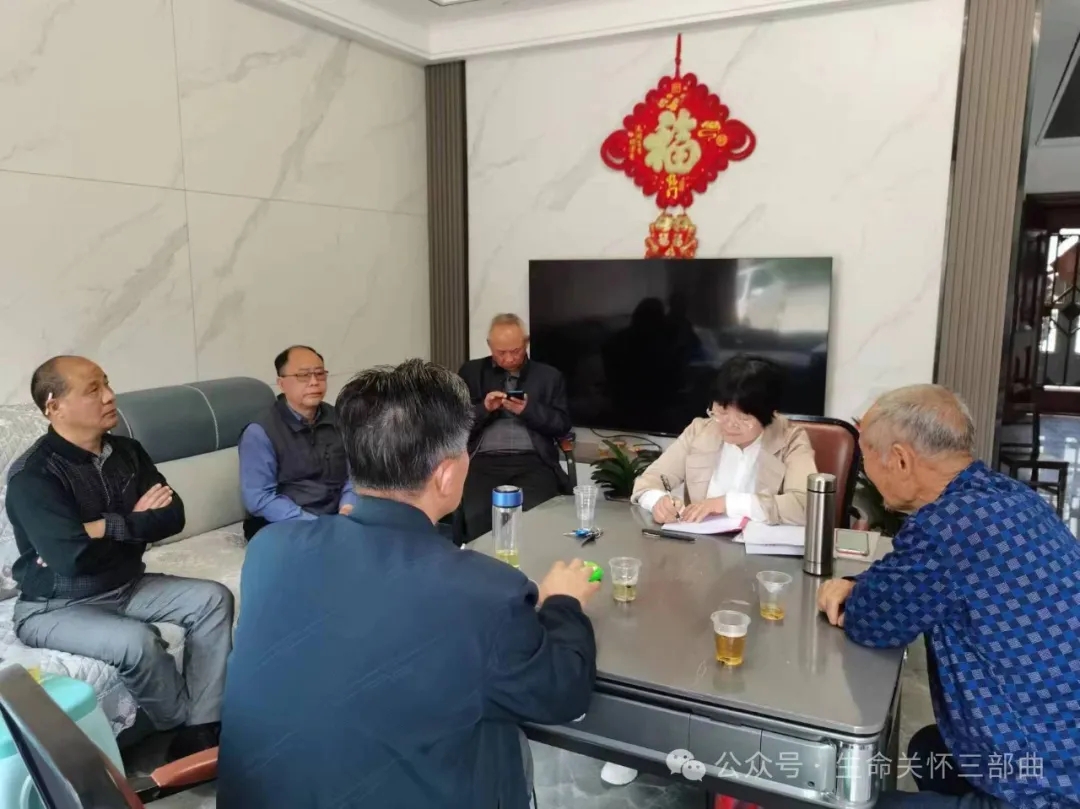

4月20日至5月6日,洪湖何氏宗亲联谊会先后对从江苏省洪泽县高建乡迁入洪湖的何继树、何继林、何广玉、何继良,驻扎大湖从事养殖、捕鱼及离湖上岸后的生活状况进行了访谈。他们表示,十年禁渔,渔民退捕上岸,是为了保护大湖生态系统的原真性和完整性,同时国家也是为了帮助渔民走出“越捕越少,越捕越穷”的恶性循环,为一湖碧水作出贡献。上岸后的渔民转产就业,过上了美好幸福生活。

洪湖何氏宗亲联谊会名誉会长何明星、监事长何太瑜、副会长兼洪林分会会长何秀华、办公室主任刘红艳、副主任何红斌参加采访。

搬迁:爱上了鱼米之乡的洪湖

为了明天,为了生存,一群从江苏迁入洪湖的何氏渔民艰难向上,奋力前行。漫漫捕鱼40余年征程,他们见证了船上“摇摇晃晃”的漂泊生活,也享受到了陆上安安稳稳的幸福生活。

何继树先生向我们讲述了他颠簸飘摇的人生经历。他1962年5月出生,一出生就搬迁到了洪湖。他的父辈第一故乡是江苏省徐州市萧县,现为安徽。第二故乡是江苏省洪泽县高建乡,住洪泽湖。1962年搬迁到第三故乡洪湖。

1957年起,陆续从山东、安徽、江苏整体搬迁到洪湖是“八大家”,其中有刘氏、何氏、徐氏、王氏四个姓氏,大约50人左右。原因是他们当时穷得无衣穿,有很长一段时间无米无盐,菜就是鱼,鱼就是饭。迫于生计,他们找到了洪湖湖区,洪湖的湖大,择水而居,洪湖这个地方发展得好,老百姓都称赞时任洪湖县委书记李金玉的坛坛罐罐“招”,李金玉书记鼓励老百姓都把自家的坛坛罐罐装满,确保每月有粮能吃饱肚子,吃饱了肚子才有劲生产。“手中有粮,心里不慌”啊!这一招,使洪湖在1958-1961三年自然灾害中没有饿死一个人。从江苏等地逃荒到洪湖的渔民,至今还有人在念叨:李书记是个大善人!大好人啦!

“八大家”在洪湖捕鱼的生活有了很大改观,没想到,1969年——1970年期间,按户籍管理,外地搬迁到洪湖湖区的属于“黑户”,需遣回原籍。当时有关部门答复,已经回去的,就算了;没有回去的,就留在洪湖原地。就这样,“八大家”多数回到了原籍,何继树等人就留在了洪湖。洪湖生态资源好,物产丰富,驻扎洪湖养殖捕捞,让他们感到有取之不尽、用之不竭的宝藏。

驻扎:体味人生的酸甜,品味生命的精彩

何继树亲属先驻扎在大同湖,1972年滨湖太马湖建场,由洪湖县安排,他们从大同迁到太马湖,扎根在太马湖养鱼、养螃蟹、从事捕捞。通过亲戚带亲戚,2018年时,洪湖监利湖区上岸渔民大约有3830余人。太马湖现有何氏18户70人左右,从江苏来到洪湖、监利的何氏有50户左右,大约300余人。

1972--1982年,何继树不是商品粮户口,吃的是定销粮。大米每人每月25—28斤,食用油每人每月2两,不够吃,繁重的体力劳动有时饿得两眼冒金花。打捞的鱼要作为集体任务交给水产公司,每人每年3000斤,换取定销粮。这十年,集体劳动要挖精养鱼塘,基本上从早上8:00起床做饭,将饭带到工地,中午休息1小时,继续干活,晚上5:30回船上做饭,吃完晚饭后,还要提着夜壶灯接着挖鱼塘,直到晚上10:00才回船上。

几年之后,精养鱼塘不挖了,大家下湖捕捞,基本上是夫妻两人,一人撑篙,一人捕鱼。每天清晨4点起床做饭,干到晚上10:00才结束一天的劳作。

到了1990年,以养殖兼捕捞为生,实行多劳多得,彻底解决了他们的温饱问题。

何继树在湖里生活久了,练就了看天色测气象的本领,虽然不是100%的准确,但八九不离十。大湖遇到风浪暴雨,险象环生,这个本领让他一家在大风大浪中免遭危险。

在养鱼捕捞方面,何继树是比较能干的。这名曾经的优秀“捕手”,对捕鱼的手法、时间、水域都非常熟悉,哪些地方鱼多,哪些地方好下竿,哪些地方好下网,他一眼就能看出来。

在太马湖,经过两次民主选举,何继树当了四年队长,任职期间,他不贪不占,一心一意带领老百姓在湖里搞养殖、捕捞,把劳动力个个培养成为捕捞能手,让大家多挣点钱,过上幸福安稳的日子。他受到老百姓的好评,威望很高。

渔民的收入来源比较单一,虽说打渔也需要冒风险,但赚钱仍属相对容易。用何继树的话说,“只要勤劳,出船下水就有钱赚。”

他无论是风和日丽,还是狂风暴雨;无论是披星戴月,还是日晒雨淋,整天在忙碌。捕捞人的生活大多数是没有规划的,还有一个弊病,钱来得快,用得也快。夏天时,炎热难熬,在船上没有娱乐,很多时候感到无聊,只能对着湖水发呆,但更多时候喜欢大吃大喝,几乎60%--70%的渔民不爱积攒,更谈不上理财了。

何继树属于既勤快又爱积攒的人。2000年,他还接了大湖几个治理项目,比如,在大湖里拆违、拆竹篙子,挣了一点辛苦钱。信息灵、有头脑的他,于2010年在洪湖市新堤城区新洪小区购置了一套百余平方米的商品房。2019年又在洪湖一中旁边的莘莘家园购置了一套百余平方米的商品房。这套典型的学区房每年有2万元左右的租金收入。

何继树有1儿2女,能把3个孩子养大,是很不容易的。仅安全这一件事,就让他操碎了心。孩子们小时候,他时刻惦记着给他们穿好救生衣,孩子们也习惯了在提醒中过日子。因为一旦疏忽大意,孩子们可能会掉进大湖里,后果将不堪设想。这些看得见的恐惧和看不见的恐惧始终像乌鸦盘旋在他的头顶,孩子们在父母提心吊胆的日子里一天天长大了。

何继树的儿子何广文,1987年4月出生,小学毕业后就辍学了。原因有三:一是和岸上居民相比,当时渔民还是比较穷的;二是渔民捕捞整天是流动的,有时在鄂州、有时在梁子湖,根本没时间照看孩子,更别谈辅导学习了;三是学校在岸上,生活在船上。当时洪湖大湖70万亩。百里洪湖,烟波浩渺,一望无垠,仅从小港湾太马湖到螺山湾就有百里,根本无条件接送。虽然其中有着很多这样那样的原因,但是终归还是家长听任孩子主动放弃了学业。十多岁正是靠读书改变命运的年龄,在恰当的年龄儿子没有做恰当的事。二十多年过去了,儿子的辍学之痛一直让他感到深深的自责,他怪自己没有抵抗一切困难的勇气和胆识,折断了儿子成长的“翅膀”。

上岸:结束“摇晃”漂泊,开启幸福生活

何继树生于渔船、长于渔船,以船为家,16岁捕鱼,湖上劳作四十余载。黝黑的皮肤,是“渔民”何继树的“特殊符号”。何继树以为自己也会像父辈一样,在船上度过一生,随着中央采取措施,贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念,保护大湖生态环境,何继树的人生轨迹也发生了变化,他于2017年退捕上岸。想起当初上岸时,心中十分不舍,对大湖的一水一草,一鱼一网,一篙一船,一鸟一禽都怀有深深的眷念。

现在,儿子在新堤城区跑马路一个服装厂从事后勤工作,儿媳收入可观。何继树和老伴帮忙带大了孙女孙子,孙女何招翔,14岁,读职校;孙子何招瑞,12岁,在洪湖市实验小学园林路校区读书。子女们勤劳孝顺,家庭和睦,何继树和老伴每天清晨锻炼后买菜做饭、逛逛公园、开展一些健康的娱乐活动,生活充实又开心,享受着天伦之乐。

何继林是何继树的大哥,他出生于1948年3月,今年77岁,老伴身体比较好。何继林向我们讲述了他的幸福生活。他理解的幸福就是点点滴滴的小亲切、小温暖甚至小盼望,朴素,没有喧嚣浮华,升斗小民的幸福就是这样,没有什么崇高伟大。

何继林上岸后,在洪湖市小港管理区街道购置了一套100多平方米的平房,这里离新堤城区近,办事很方便。他闲不住,发挥自己的特长,在小港做一些不太累的零活,每天30元,不喝酒,不抽烟,补贴家用,生活越来越好。儿子媳妇在小港养殖螃蟹,收入较好。孙子何任东现年23岁,现服役于新疆南疆某部队。谈到孙子保家卫国,当上了班长,何继林老人更是满脸骄傲。

何继林、何继树有5兄弟,二弟何继松,出生于1951年;三弟何继森和四弟何继柏是双胞胎,出生于1954年。弟兄们全部生活在洪湖,身体尚好,医疗生活都有保障。

何继林的曾祖父何兴标、祖父何玉凤、父亲何传安。辈分派别是:兴玉传继广;招木庆森祥。

5月6日,我们采访了何继良、其妻徐成兰及媳妇董在敏、舅兄徐诚新(上岸渔民)。何继良讲述了他的幸福生活。他有4姊妹2兄弟,哥哥在监利。他住在洪湖市和泽园渔民上岸安置点——和泽园小区三栋,父辈生活困难时从江苏逃荒到洪湖,父亲去世16年了,亲人都在洪湖。

何继良1968年出生于洪湖,有2儿1女。现居住在一起的有六口人:老伴、大儿子夫妇和孙子、小儿子。大儿子两口子有缝纫手艺,在峰口服装厂打工,闲时干些养殖方面的活儿。孙子在洪湖市实验小学读书,他和老伴帮忙照看。何继良承包了界牌丁山庙近百亩鱼池,小儿子还没有结婚,与父亲一道养螃蟹,去年年收入十几万元,除了生活,保了本。以后养殖经验丰富,可能会更好。家里还加工编织龙虾渔具。两姑姑嫁外地,80多岁的母亲还住在监利哥哥家。

“我们一家老小衣食住行有保障,一切都好”。何继良满足地说。

上岸后,这些退捕渔民们始终惦念着养育了他们祖祖辈辈的湖泊。“我们比谁都希望大湖环境变得更好,鱼变得更多,这是我们共同的祈愿。”何继林、何继树、何继良弟兄们说。

如今的洪湖,湖水清清,白鹭蹁跹,鱼翔浅底,大湖生态环境得到最好治理,洪湖人民的生活一年更比一年强。

文稿:刘红艳

摄影:何明星

编辑:胡 娟

审核:刘曙甲