何氏父子:苦学深思,求真笃行的新闻人生

在湖北新闻界,何祝三的名字具有一定的知名度,他用一生诠释了“苦学、深思、求真、笃行”的真谛。而他的儿子何新国,踏入新闻行业30年,在父亲的熏陶下,秉承父亲的教诲,以饱满的热情,冷静观察社会,用笔记录时代的变迁,也书写自己充实的职业生涯。

2024年5月14日,华中师范大学生命关怀团队慕名来到何新国老师的家中,聆听其家族历史,感受父子二人对新闻事业的热爱与执着。

走进何家,我们便被温馨而充满书香气息的环境所吸引。客厅的博古架上摆放着形态各异的艺术品,还有其小外孙的画作。整洁的书房里的写字桌上,放着报刊书籍资料电脑。不难看出,他虽然已经退休,但依然勤学,依然保持对社会的关注。

尽管岁月已在他的脸上留下了痕迹,但何新国依然精神矍铄,思路清晰。略微思考后,他首先对自己这个家庭做个概括。从他祖父开始,祖孙三代都是共产党员,忠于党,信仰共产主义。他感慨道,白色恐怖时期做共产党员,是要冒杀头的危险的。同时他们家庭也深受儒家文化的影响,勤劳俭朴、诚实善良、积极进取、家庭和睦等传统价值观,代代相传。

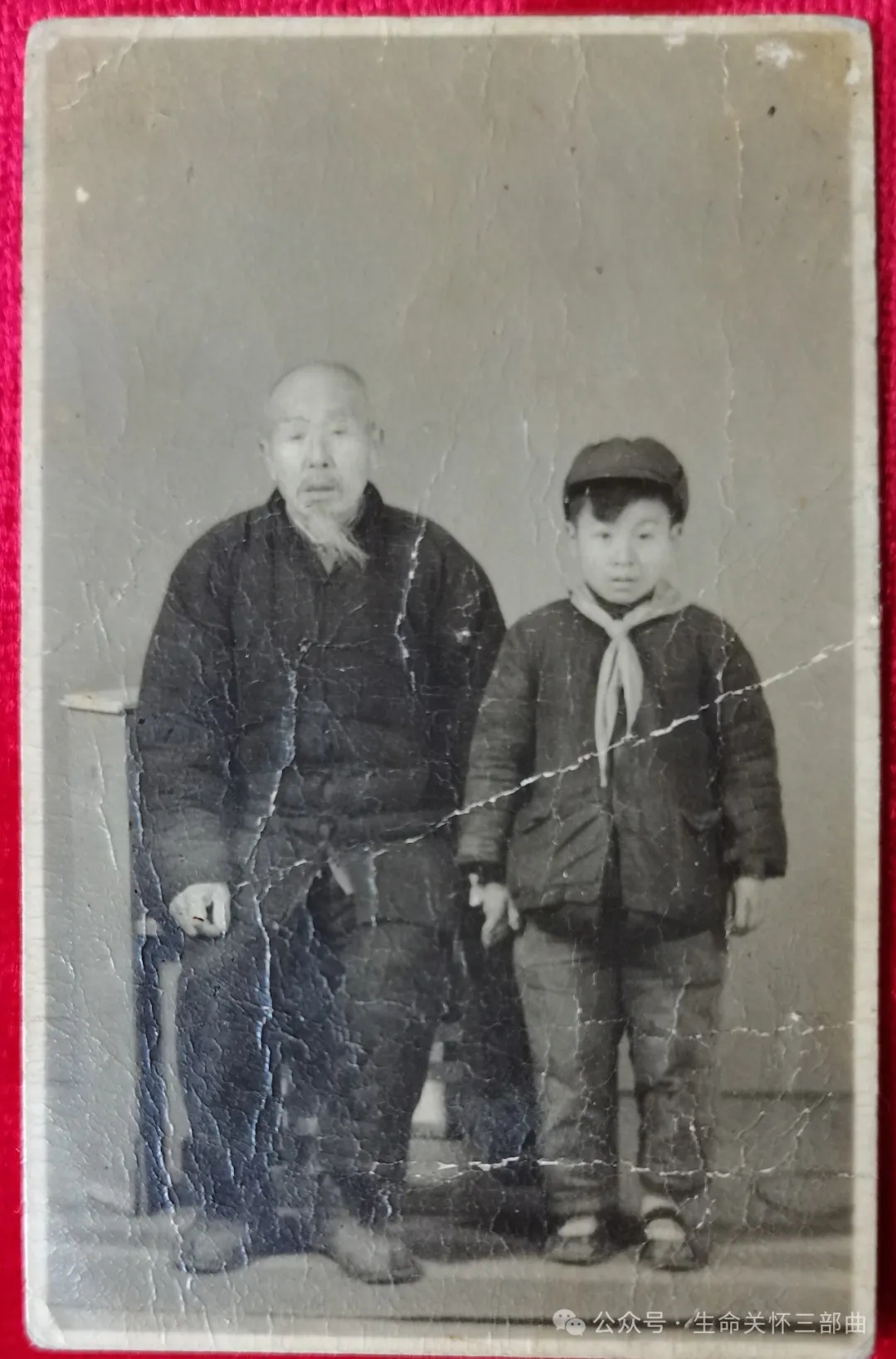

何新国与祖父

因为父亲在外工作,何新国儿少时大多数时间跟随祖父和母亲在洪湖老家长大,所以对于祖父的感情很深。他记忆中祖父何宏鑑,是一个智商很高而又极有正义感、口碑好、受人尊敬的人。第二次国内革命战争时期,他是洪湖地区第一个党支部的第五任支部书记,在汉口、洪湖两地曾先后被捕,遭受过酷刑“睡钉板”。儿少时的何新国看见过祖父后背留下的疤痕。抗日时期,日军因为催粮逼款,曾将祖父吊在树上一夜。何新国说,他对日本有国恨,还有家仇。

祖父被捕后,何氏家族和祖母罗氏家族想方设法营救,花了大笔银两,才将祖父“赎”出,为此家里背上了沉重的债务。解放以后,祖父为这笔债务寝食难安。为了还债,他在离家很远的地方开垦荒地,种植黄豆、芝麻等经济作物,偷偷地出售换钱,用来偿还债务。祖父虽然未读书,但通过自学而略识文墨,什么《奇门遁甲》《七侠五义》《封神演义》《三国演义》《聊斋志异》《今古奇观》等之类的书过目不忘,在为乡亲们排难解纷时能旁征博引,化干戈为玉帛,极有说服力。祖父经常给他谈今论古讲故事,用讲故事对他潜移默化地教育。祖父珠算很好,能用珠算解答三角、几何里的难题。解放后每逢兴修农田水利,他就是“土技术员”,一显珠算身手。

何新国说,他懂事起就看到祖父总是辛勤地劳作,因此中风68岁就过世,但是祖父对他的言传身教,牢记终身。与祖父一起生活的岁月,尽管在生活上祖父对他这个当时的独孙子疼爱有加,但是在家风、家教上又是很严格的,时不时就严厉训斥,讲究“食不言、寝不语”,尊敬长辈,好学上进,朴实做人。

何新国的父亲何祝三在家排行老三,上头一个哥哥、一个姐姐,下面一个妹妹。父亲10岁时祖母就去世了。旧社会家境贫寒,祖父既当父亲又当母亲拉扯四个孩子,含辛茹苦也送家里的两个男丁去读书。当时农村没有新式学校,父亲读了十二年私塾,先后师从过十多位教师,古文功底比较深厚。父亲十八九岁时,就与母亲成婚,二十岁的时候就有了第一个孩子何新国。父亲和母亲靠一条木船在长江、汉水和洞庭湖一带谋生,多次从险境中死里逃生。1951年春节过后,父亲弃船从教,在家乡一所小学任教。这是父亲人生最重要的转折点。

第二个转折点是在1954年,父亲被洪湖县教育局抽调到荆州教育行政干校(江汉大学前身)进修。在荆州学习期间父亲加入了中国共产党,成为全校的三名学生党员之一。毕业后,绝大多数同学都回到原来的工作岗位,三名党员被留了下来,父亲被分配到荆州行署工作,先后供职于行署教育局、地委统战部、行署人事局等部门。

前排左五为何柷三

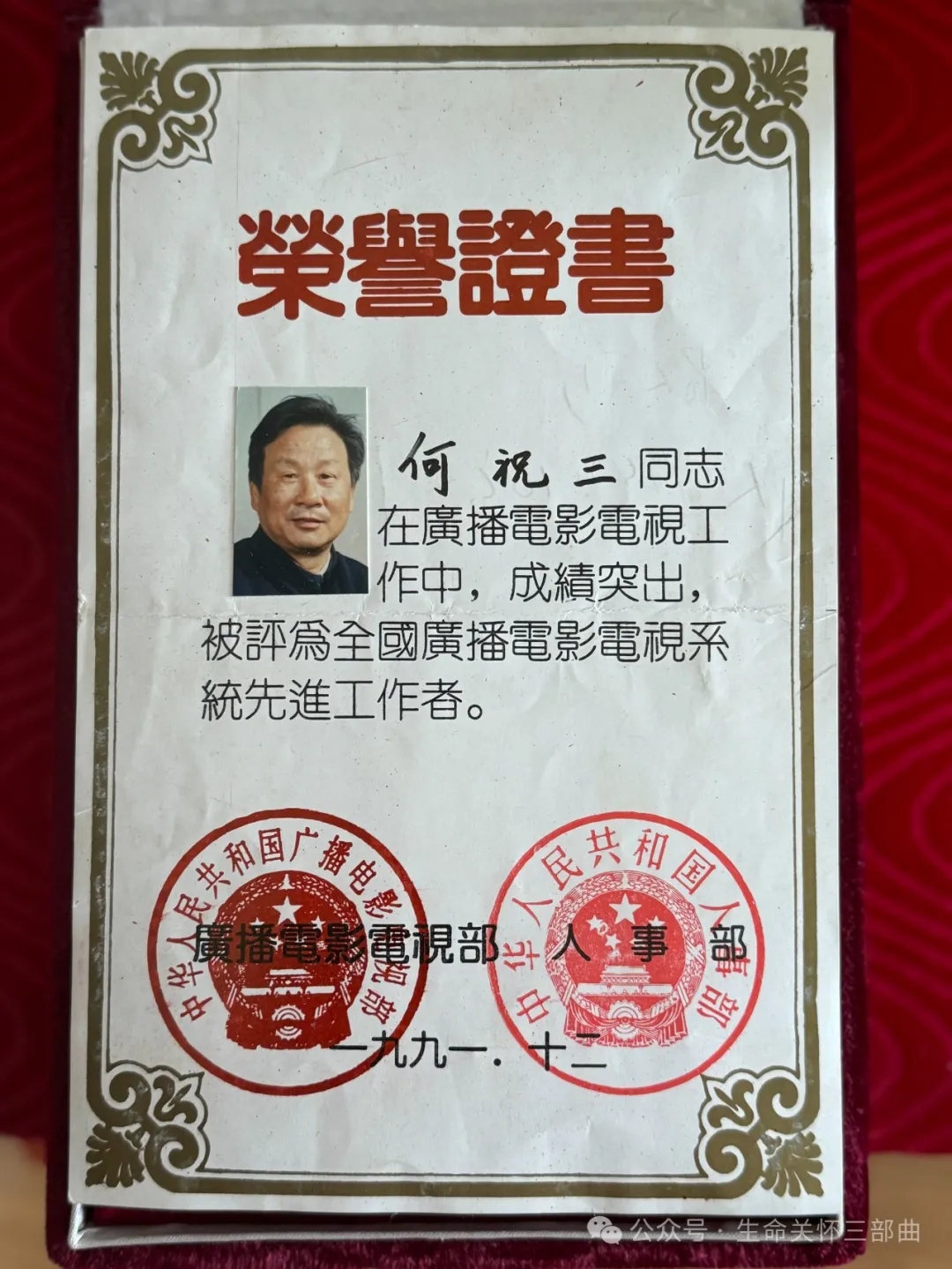

1964年,父亲受派到中共湖北省委党校学习一年多后,调到湖北人民广播电台从事新闻工作,这是他人生的第三个转折点,也是他人生最出色的阶段,直到退休。其间,他被提拔担任湖北电台总编室主任;评聘为主任编辑职称。

右一为何柷三

在他的职业生涯中,其作品在全省、全国获奖的篇目达40多个。许多新闻、杂文和评论被《人民日报》《人民日报海外版》《经济日报》《中国劳动报》《湖北日报》《长江日报》《杂文报》《中国杂文鉴赏辞典》《中华大地之光获奖作品选》、中央人民广播电台等众多杂志、报刊、书籍、电台所刊用登载,何柷三这个名字也随他的文章声名远播。其中,“一位县委书记的情怀”,“吹牛与纳税”,“治一治健忘症”、“报陈君书”、“非吾所有,一毫莫取”、“我若为官“等文章影响较大。

聊到父亲,何新国说父亲因为工作在外,很少回老家,少小与他离多聚少。上初中、参军入伍、参加工作后,父亲经常给他书信,他感到父亲时刻都在鞭策自己。遗憾的是这些宝贵的家书没有保存下来。他从部队复员之后到沙市工作,后来也从事了广播新闻事业,才逐渐从多方面对父亲有了更多地了解。

在何新国眼中,父亲热爱新闻事业,对工作认真负责,经常因为工作废寝忘食,有时半夜三更还在伏案工作;对到家里来访的新闻通讯员很热情。退休之后又被返聘。退休不久后的一天夜晚,在撰写报道家乡洪湖洪林村的稿件时,感觉手不听话,第二天到医院检查是脑卒中。平时他不仅对何新国兄弟俩重言教,更用勤学笃行、谦虚朴实、敬业奋斗等好的实际行动作身教。

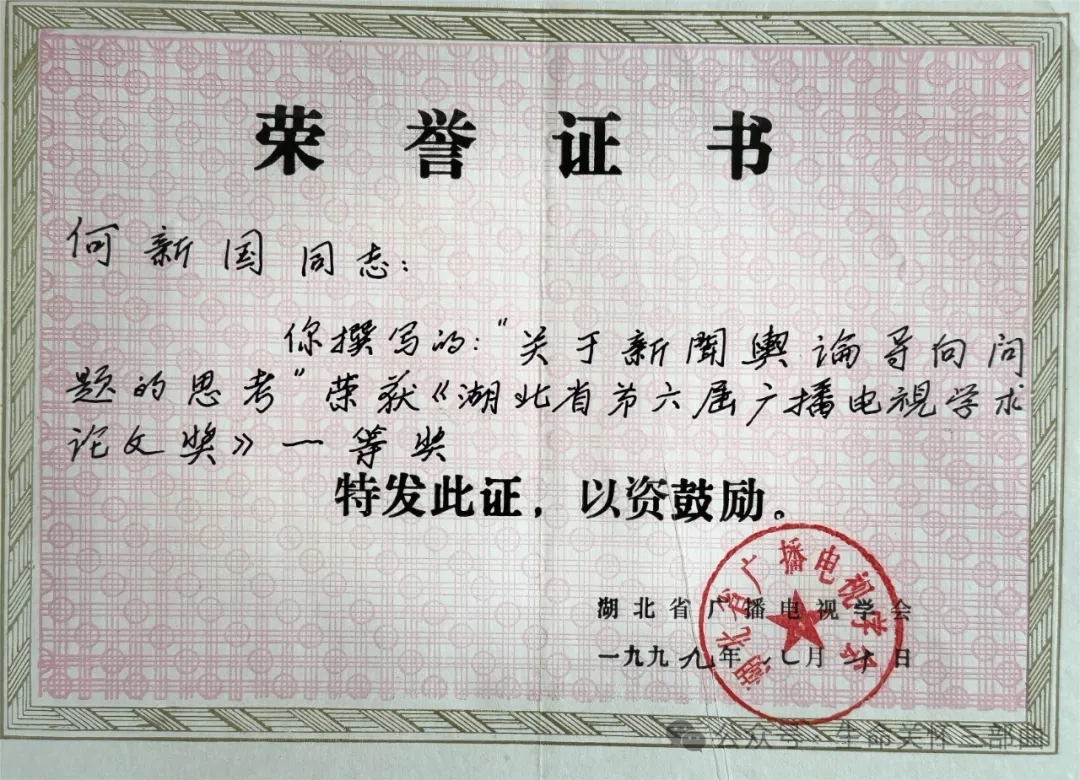

何祝三伏案工作照片

谈到自己,何新国说,多年来他始终谨记长辈的教诲,也像他们那样为人处世,严格自律,不用扬鞭自奋蹄。他是“老三届”,1967年在洪湖汊河中学毕业后回乡务农,1970年参军入伍,成为一名铁道兵。76年复原后,在工厂工作五年,1982年调到沙市人民广播电台。在新闻工作岗位上,他深感知识不足,如饥似渴地学习,努力提高自己的业务能力。他受派脱产到沙市市委党校接受成人教育,取得了大专文凭。几年后又在华中师范大学经过函授学习,取得了本科文凭。其毕业论文《关于新闻舆论导向问题的思考》得到了导师邱铸昌的肯定,被《中国广播电视学刊》刊发。

在沙市电台工作时,何新国与父亲的人生轨迹首次交汇。当时父亲带队的湖北电台采访报道组到沙市,报道在沙市市召开的全国城市精神文明建设工作会议,何新国作为沙市电台记者也配合参加。在这次采访报道中,从选题策划、实地采访到撰写稿件、录音报道制作等,何新国从中学到了很多新闻业务知识、经验,更切实感受到了父亲“务实、严谨”的工作作风。

何新国采访全国金融卫士潘星兰

1991年,何新国调入湖北人民广播电台。回顾自己的新闻事业经历,他说,作为一个主流媒体新闻工作者的最深体会,是一种使命感和责任感,时刻牢记“新闻真实性”铁律,坚持正确的新闻舆论导向;如临悬崖,如履薄冰,兢兢业业工作。他的几篇新闻业务论文,都是论述新闻舆论导向和新闻真实性问题的。这期间,他有幸经历、采访报道了一些重要的历史性事件,如举世闻名的三峡工程建设等,报道了众多全国劳模,其中包括东风汽车公司的王涛、武钢的鄔宏胜、葛洲坝集团的蒋再英等杰出人物。这些劳模的先进事迹和崇高精神深深地感染了他,也让他更加坚定了自己的信仰和追求。同时做新闻工作还要能吃苦耐劳。1998年,长江遭遇罕见的特大洪水,湖北抗洪形势严峻。这时他在湖北电台编辑部新闻汇编组工作,在嘉鱼县簰洲湾溃口、公安县面临长江分洪的最紧张的那些日子,他像坚守大堤的军人一样,几乎没日没夜地工作连轴转,及时编辑播出上级领导机关的重要指示、洪水汛情、一线记者的实况报道等新闻,为抗洪而默默付出。那几天办公室的旧沙发就是他休息解困的床。

何新国在长江中堡岛采访地质勘查工作者谈三峡大坝选址情况

虽然何新国刚刚调入湖北人民广播电台时,父亲何祝三就退休了,但父亲脚踏实地、艰苦攀登的作风对他影响深远。他在湖北电台任过工财组长、新闻汇编组长、业务指导等职,评聘为主任编辑;很多新闻作品在全省、全国获奖,多次被评选为先进工作者、优秀党员。他对自己的人生总结,感慨道:一介凡夫俗子,没有大起大落、大红大紫,也没有虚度年华,没有辱没人生。

我们衷心祝愿何新国先生身体健康,幸福安度晚年。同时,也期待他们家庭的好精神、好风气能够为后人所传承。

文稿:郑承芳

摄影:余 琴

排版:胡 娟

审核:郑承芳